Murcia y la invasión napoleónica

El Reino de Murcia a comienzos del siglo XIX

El conflicto que se inicia en Madrid en mayo de 1808, propagándose a una velocidad impensable de norte a sur y de este a oeste del país, esquilmará vidas y haciendas en la Región de Murcia, provocando durante seis años el hambre, la miseria, la enfermedad y no pocas muertes.

Aspecto de la Catedral y alrededores comienzos del siglo XIX.

Pero la vida en el Reino de Murcia tampoco había sido excesivamente halagüeña ni próspera en los años precedentes.

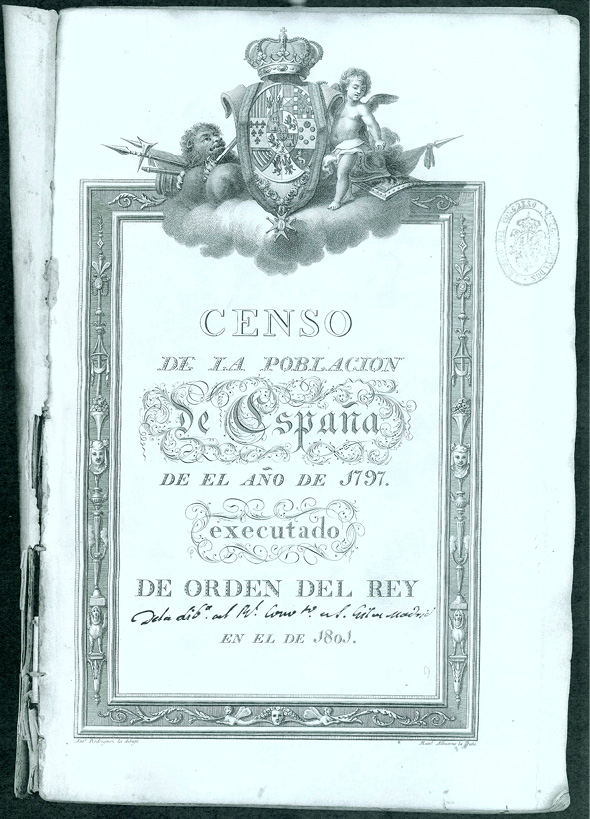

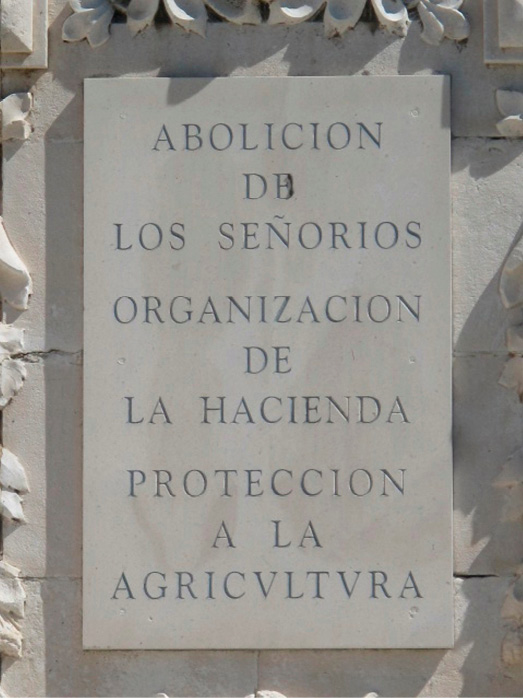

El final del siglo XVIII y los primeros años del XIX resultan desastrosos en el terreno económico. Las tímidas reformas apuntadas por el gobierno presidido por Godoy se traducen prácticamente en nada en la Región de Murcia, donde las familias más poderosas continúan manejando todos los resortes del poder, y el pueblo está inmerso en una perenne miseria que apenas se ve alterada con el paso del tiempo.

A unos años de sequía y sus correspondientes hambrunas en las clases populares se le suman una serie de epidemias –cólera y fiebre amarilla, que seguirán golpeando implacables a nuestros paisanos durante décadas-, que diezman de manera inmisericorde a la población, así como la aparición de diversas plagas. Por si esto fuera poco, a las inundaciones periódicas que asolan la Vega Media del Segura, se suma en estos momentos el mayor desastre de la historia hídrica española y uno de los mayores de Europa en muchos años: la rotura del pantano de Puentes, en Lorca, que el 30 de abril de 1802 causa una destrucción terrible y la muerte de 608 personas, acabando con centenares de casas y fábricas, y produciendo hambre y miseria en toda la comarca en los años siguientes.

La comarca de Cartagena, donde se ha iniciado una tímida transición hacia una sociedad industrial, es testigo del desplazamiento de buena parte de su población rural hacia la ciudad, que no puede absorber este aluvión de ciudadanos y ve crecer el desempleo hasta límites desconocidos.

El motín contra Godoy, que origina la caída del favorito de Carlos IV, acaecido en los momentos previos del levantamiento contra los franceses, tiene graves consecuencias en todo el país. Tanto las clases privilegiadas, que han visto durante años peligrar sus ventajas por las reformas ilustradas, como las populares, que arremeten con furia contra todo lo que huele a afrancesado, se levantan con violencia contra los representantes de una política más avanzada de lo que hubiera deseado la nobleza más rancia, y más cercana a Francia de lo que hubiese querido el pueblo. En Cartagena y otros municipios del Reino de Murcia se producen graves alteraciones del orden que acaban, en no pocas ocasiones, con la muerte violenta de altos cargos.

Murcia, con Fernando VII

Dadas las lentas y difíciles comunicaciones españolas de la época, los sucesos del 2 de Mayo y las matanzas que le siguieron tardaron en ser conocidos en toda la geografía española. Sin embargo, a medida que se iba extendiendo su noticia, provocaban invariablemente la indignación del pueblo.

José Moñino, conde de Floridablanca.

Pocos acontecimientos habían suscitado nunca en nuestro país tal unanimidad en la respuesta. Y el Reino de Murcia no fue una excepción.

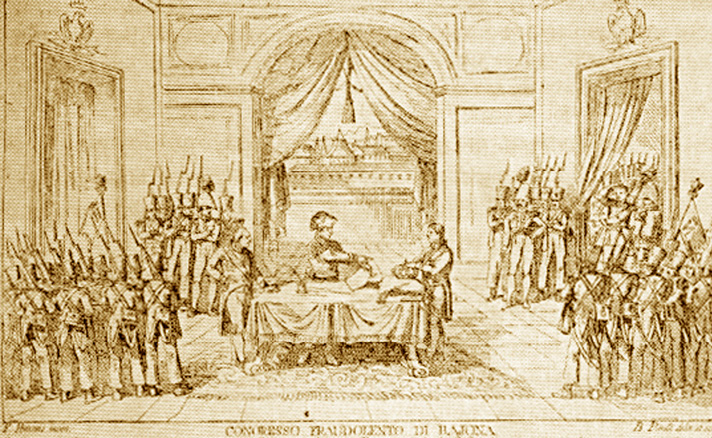

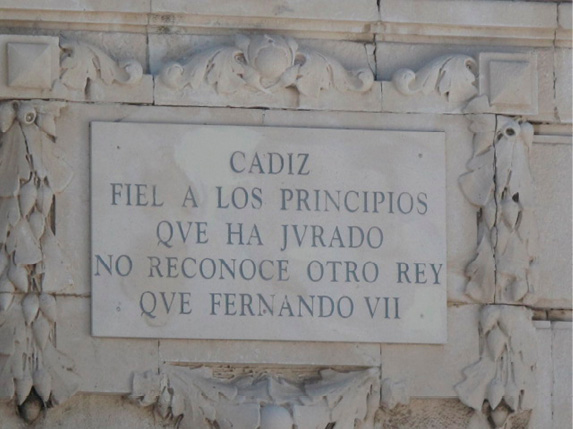

El 23 de mayo de 1808 se conoció en Cartagena otro hecho que alteraría los ánimos hasta límites incontenibles: las capitulaciones de Bayona. Fernando acababa de ser nombrado Rey de los españoles con el consiguiente alborozo del pueblo, que veía en el joven monarca un hálito de esperanza, pero ahora se había visto obligado –así lo creían los españoles– a abdicar en un país extranjero que le mantenía prisionero. Y el nuevo monarca, impuesto por Napoleón, era otro extranjero: ¡El propio hermano mayor del sátrapa! El pueblo salió a la calle en la ciudad, y en la plaza de Santa Catalina, es ratificado Fernando VII como el verdadero monarca. En el mismo acto, se le niega la salida del puerto a la escuadra hacia territorio francés. Era la primera orden que se desobedecía venida expresamente del propio Napoleón.

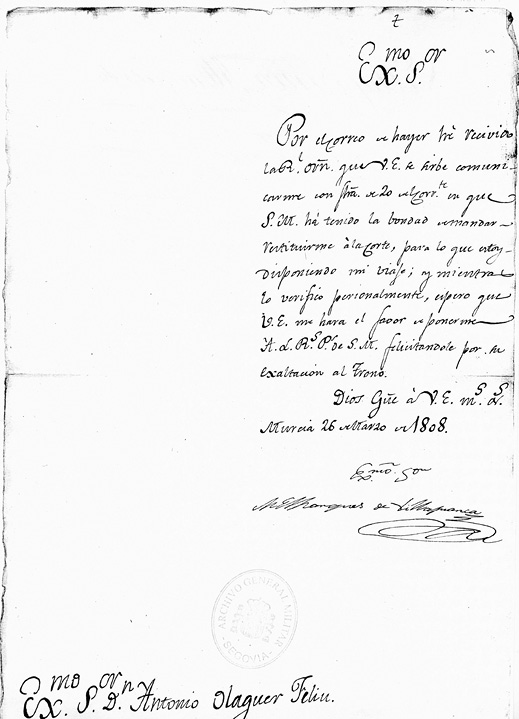

En Murcia, donde apenas unos días antes se habían hecho solemnes rogativas celebrando el advenimiento al trono de Fernando VII, llega una carta que causa el estupor del cabildo en pleno. La misiva, firmada por Murat, Duque de Berg, lugarteniente del nuevo rey y responsable directo de las matanzas de Madrid, era una auténtica provocación. Convocaba a una asamblea de diputados en territorio francés (Bayona), donde se trataría de “la felicidad del reino”, un término éste muy presente en los documentos de la época para expresar la preocupación de los gobernantes por su pueblo.

Ante tal mensaje, el Concejo de Murcia “no pudo menos de admirarse al considerar que, cuando la nación esperaba su felicidad en el reino del Príncipe de Asturias Don Fernando, heredero y sucesor de la Corona de España y sus Indias, según todo el reino lo tiene jurado, se le quiera despojar de los derechos que legítimamente le pertenecen”.

El 24 de mayo, un día después que en Cartagena, es ratificado en Murcia Fernando VII como el auténtico Rey, ante una multitud que gritaba enardecida contra los franceses, contra Napoleón y contra sus representantes.

La situación en Lorca es muy similar, con un pueblo exaltado reunido en la plaza principal dando vivas a Fernando y mueras al francés. El 28 de mayo se constituye en la ciudad una Junta de Gobierno que ratifica al rey de España, celebrándolo con gran pompa al día siguiente. Así lo explica Antonio José Mula Gómez: “En el balcón del ayuntamiento se tremoló por tres veces consecutivas el estandarte real y se proclamó a Fernando VII como rey, jurando defender y morir por la conservación de sus derechos, sin reconocer ni dar cumplimiento a las órdenes del gobierno intruso”.

El 29 le toca el turno a Yecla, donde varios vecinos, entre ellos el párroco, son acusados de afrancesados, con la consiguiente indignación popular.

En Jumilla, los comienzos de la Junta, fueron un tanto vacilantes, y no faltó quien achacó el hecho al afrancesamiento de algunos de sus miembros. Quizá por eso, varios de sus componentes exponen en un pleno que están dispuestos, sin esperar ni un minuto a “armar todas las gentes honradas de la población que por su edad, robustez, y no estar ocupados en las diarias tareas de la agricultura y campos, puedan estar prestas a la defensa de la patria y cualquiera otra ocurrencia o invasión de los enemigos, en esta población o en las comarcas”.

Un escrito de la Junta jumillana, leído con ocasión de la estancia en la localidad de las tropas del General Villava, expone cómo fue la reacción del pueblo de Jumilla ante las noticias de las abdicaciones de Bayona: “[…] el populacho que dicen de esta villa de Jumilla [...] sale de sus hogares, corre las calles, se presenta en las plazas, vocea ¡viva FernandoVII! [...] y con la mayor solemnidad, vivas de todo el pueblo y repique general de campanas, se proclama y jura por legítimo rey de las Españas y sus reinos adyacentes al deseado y muy amado D. Fernando VII”.

Lo mismo se puede decir de la comarca del Noroeste, en cuyos municipios el pueblo soliviantado protagoniza diversos altercados que en alguna ocasión acaban en tragedia. Así, en Caravaca, el Regidor es acusado de afrancesamiento y bien podría haber perecido en manos de la muchedumbre si no hubiesen intervenido representantes del clero. También en Cehegín, el 18 de junio, fue acusado su alcalde mayor de afrancesamiento en otro episodio violento que le costó la vida a su defensor.

En fechas similares, los restantes municipios de Murcia fueron ratificando, uno a uno, al rey Fernando.

La excepción fue Moratalla, donde, en la reunión celebrada por su ayuntamiento el 14 de mayo de 1808, en la que se da a conocer las abdicaciones de Bayona, se registran varias muestras de apoyo a lo que consideran la legalidad, es decir a las órdenes impartidas por la Secretaría de Castilla, apoyando por tanto a José I. Se trata de Aquilino López y Alejandro González, que se granjearían las antipatías del pueblo, que les tilda de afrancesados, en una espiral de odio que acabaría en tragedia.

Moratalla ponía fin de ese modo a cualquier atisbo de duda en torno al monarca por el que se decantaba la villa. En septiembre de 1809, el retrato de Fernando VII, sufragado por el regidor Juan López Palencia, desfilaba por el pueblo rodeado de una gran parafernalia, colocándose sobre un trono en la plaza mayor mientras se amenizaba el acto, durante toda la noche, con música. Cuentan las crónicas que la concurrencia fue tan numerosa “que no se podía andar por la plaza”. El acta asegura que “solo se oían repetidos clamores de muera Napoleón y sus sequaces, y viva Fernando Séptimo, la Patria y la Religión”.

¿Una estatua en honor a Murat en Moratalla?

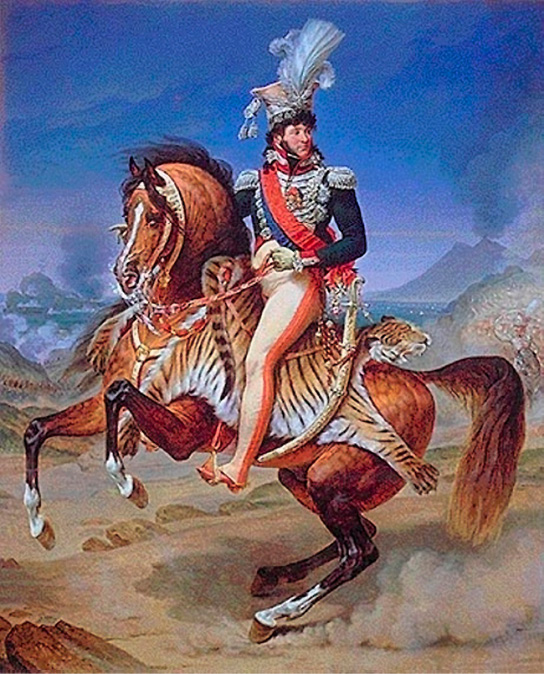

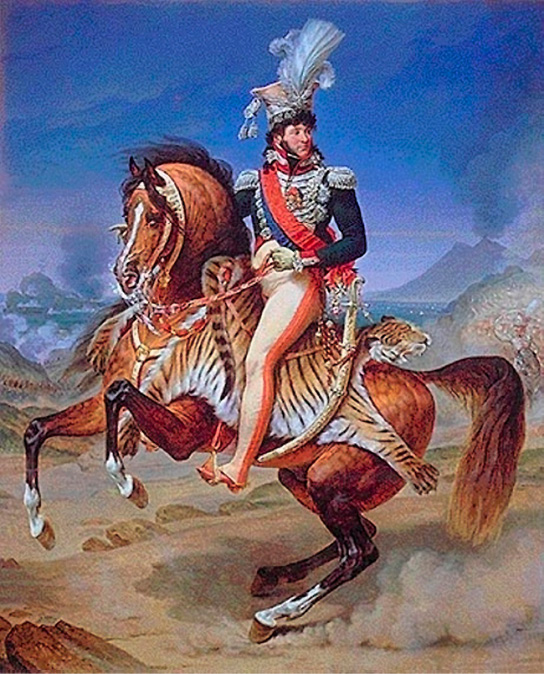

Cuando aquel 14 de mayo de 1808 se dio lectura en el ayuntamiento moratallero al informe que narraba las abdicaciones de Bayona, un entusiasmado Aquilino López Sahajosa de Cañas, persona amante de la cultura francesa y capitán de infantería retirado, exponía su parecer, en unas fechas tan poco propicias para ello como las que nos ocupan, de que la Villa de Moratalla mostrase sus sentimientos de alegría por el nombramiento de Teniente General del Reino, al Gran Duque de Berg “que hace esperar la felicidad de estos Reinos”, asegurando que Moratalla se hallaba “penetrada del mayor afecto, ofreciendo a su servicio las vidas y haciendas de todo este vecindario”. El antiguo capitán no tuvo reparo en proponer, “para memoria de tan fausto acontecimiento”, la erección en la plaza del pueblo de una estatua ecuestre que él mismo costearía.

¡Una estatua en honor del Gran Duque de Berg, la persona más odiada en esos momentos en España, el protagonista de los abominables fusilamientos de Madrid!.

Como es de suponer, la propuesta no cayó nada bien entre sus convecinos, que le pusieron en el punto de mira de sus iras, oyéndose insistentemente en el pueblo un sonsonete que decía más o menos así: “¡Viva la ley! ¡Viva María Santísima! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera don Aquilino!”.

El hecho que desencadenó el drama fue el alistamiento de mozos para incorporarse al ejército realizado el 4 de junio. En medio de un ambiente crispado, un grupo de exaltados, le acusaron de enemigo del Rey Fernando. Así lo narra Sánchez Romero:

“Pudo aquel escapar y ocultarse, siendo hallado el día siguiente y, sin más protección que la de los manteos de dos sacerdotes, se intentó internarlo en el castillo, a modo de preso, para su amparo. Sin embargo, antes de llegar al lugar referido fue herido en varias ocasiones y finalmente ejecutado de la manera más cruel, por medio de un garrotazo”.

Una estatua ecuestre en honor a Murat, Gran duque de Berg, en el centro de Moratalla, fue lo que se propuso en 1808 en Moratalla. Habían transcurrido tan sólo once días desde que se perpetraran los fusilamientos del 3 de mayo en Madrid, ordenados por él.

Aledo y ¡Muera Napoleón!

Pero la primera localidad murciana que se alza contra los franceses y ratifica a Fernando VII como rey no es ninguno de estos municipios, sino uno de los más pequeños y aislados de la Región: Aledo, donde se le proclama Rey de España el 19 de mayo. Así describe el hecho Joaquín Báguena:

“Al llegar el cortejo al sitio llamado ‘El agujero’, el alcalde dio un viva a Fernando que repitió el pueblo y “Muera Napoleón”, cuya voz al parecer, fue promovida por un gran número de niños que acudieron a la novedad; fue tanto el sentimiento que esta voz causó a los presentes, que no pudieron por menos de verter lágrimas viendo que aún los inocentes conocían la causa justa”.

Fue en las inmediaciones de “El agujero”, en Aledo, donde se oyeron por primera vez en la Región de Murcia los gritos de “Viva Fernando VII” y “Muera Napoleón”.

Organización de la Junta de Murcia

La falta de un poder central claro que elaborase una política independiente de las fuerzas invasoras produce una atomización del gobierno y origina las Juntas en todos los municipios españoles.

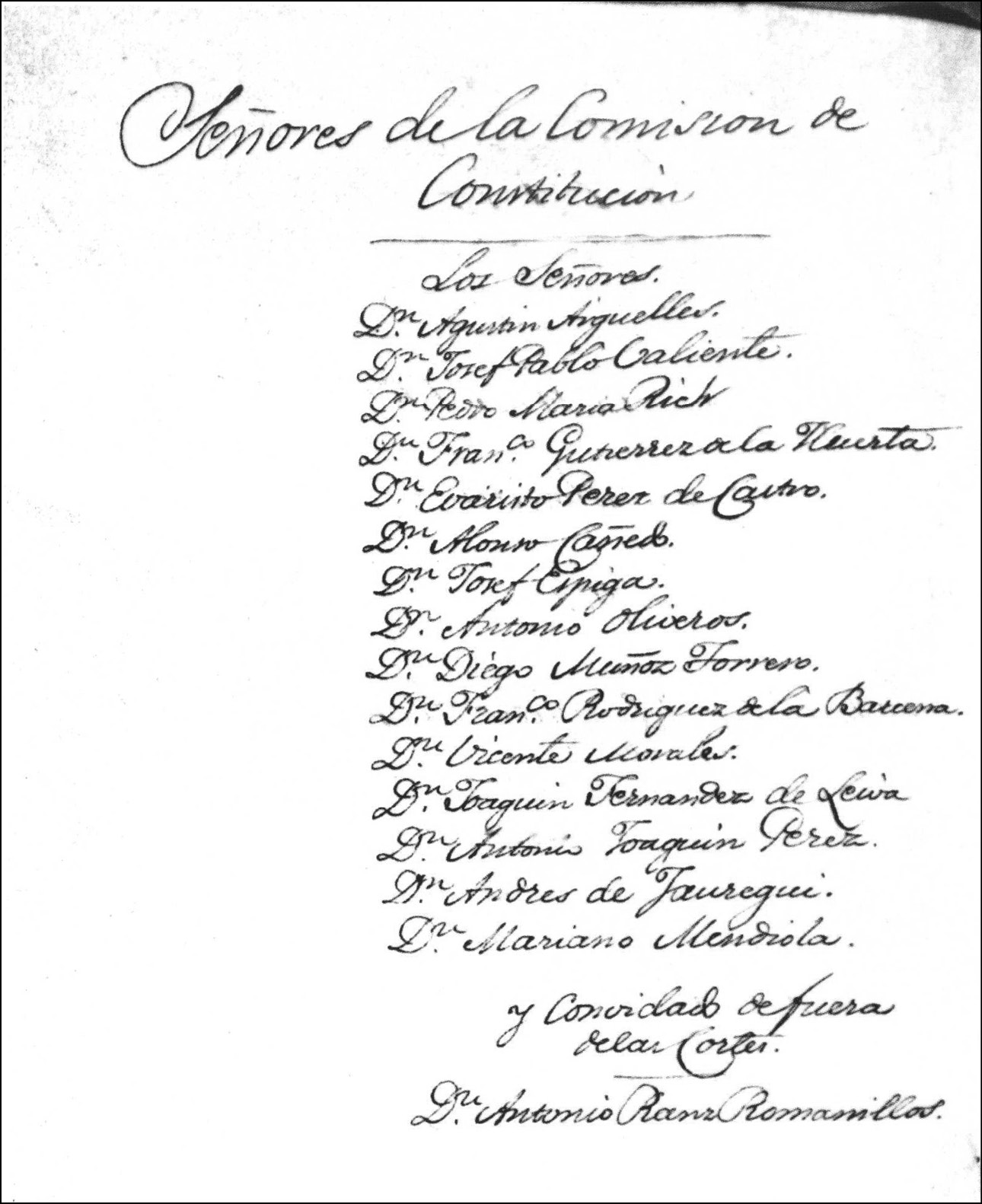

En cada lugar la composición es diferente, y no faltan ciudades y villas en las que son los netamente liberales quienes asumen el poder. No ocurrió así en Murcia, donde son los representantes de la omnipresente oligarquía murciana los que copan los puestos de la Junta: aristocracia, clero, militares y regidores, presididos por el Intendente-Corregidor –es decir, aquellos que habían estado ostentando el poder desde siempre– son los que se aseguran de seguir teniendo el control de la situación y forman la Junta Suprema. Sólo existe una diferencia: que –a pesar de la paradoja que encarna el hecho de que el poder no haya cambiado de dueño ni un ápice– no resulta nimia: los miembros de las Juntas ya no son representantes del Rey, sino la imagen de la Soberanía Popular.

Así lo decide el cabildo de la capital en sesión extraordinaria de 25 de mayo de 1808. El día anterior, también en sesión extraordinaria, a la que habían acudido las máximas autoridades de la ciudad, se había leído el comunicado de Murat. Pero antes de que el cabildo pudiera decidir sobre la cuestión, la multitud, exaltada profería tal griterío ante la casa consistorial, que sus miembros optaron por unirse a la algazara general y proclamar, junto a la muchedumbre, a Fernando VII como Rey de España. Murcia había roto con las autoridades francesas, como ya lo había hecho Cartagena, cualquier lazo con quienes consideraban sus enemigos.

La reunión del día siguiente aprobó un acuerdo en el que especificaban que “por la llamada a Bayona de toda la familia Reynante de España, y renuncias que se suponen echas, ha quedado el Reyno en orfandad y por consiguiente recaído la Soberanía en el Pueblo representado por los cuerpos municipales, que lo son los Ayuntamientos, siendo esta Ciudad Capital del Reyno de Murcia”, razón por la que “Acuerda la Ciudad se forme en esta capital una Junta Suprema que reúna en sí toda la autoridad que se requiere para el caso, y la compongan individuos de este Ayuntamiento con otras autoridades”.

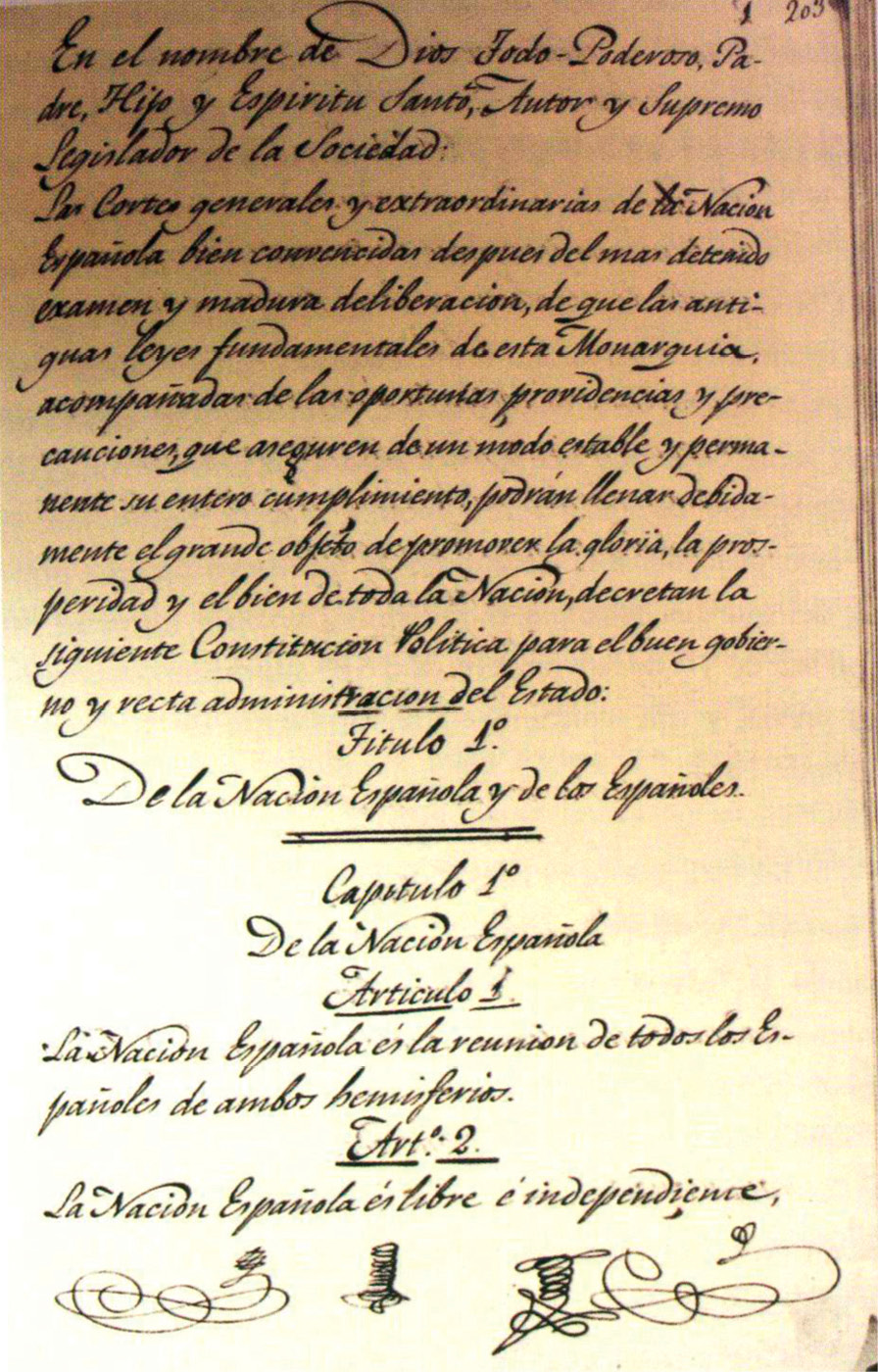

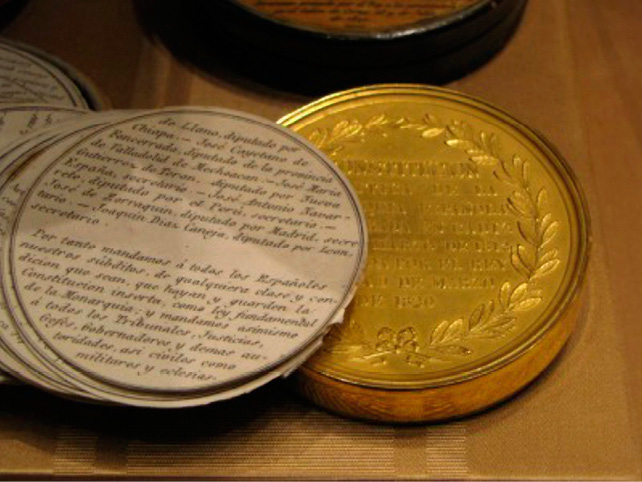

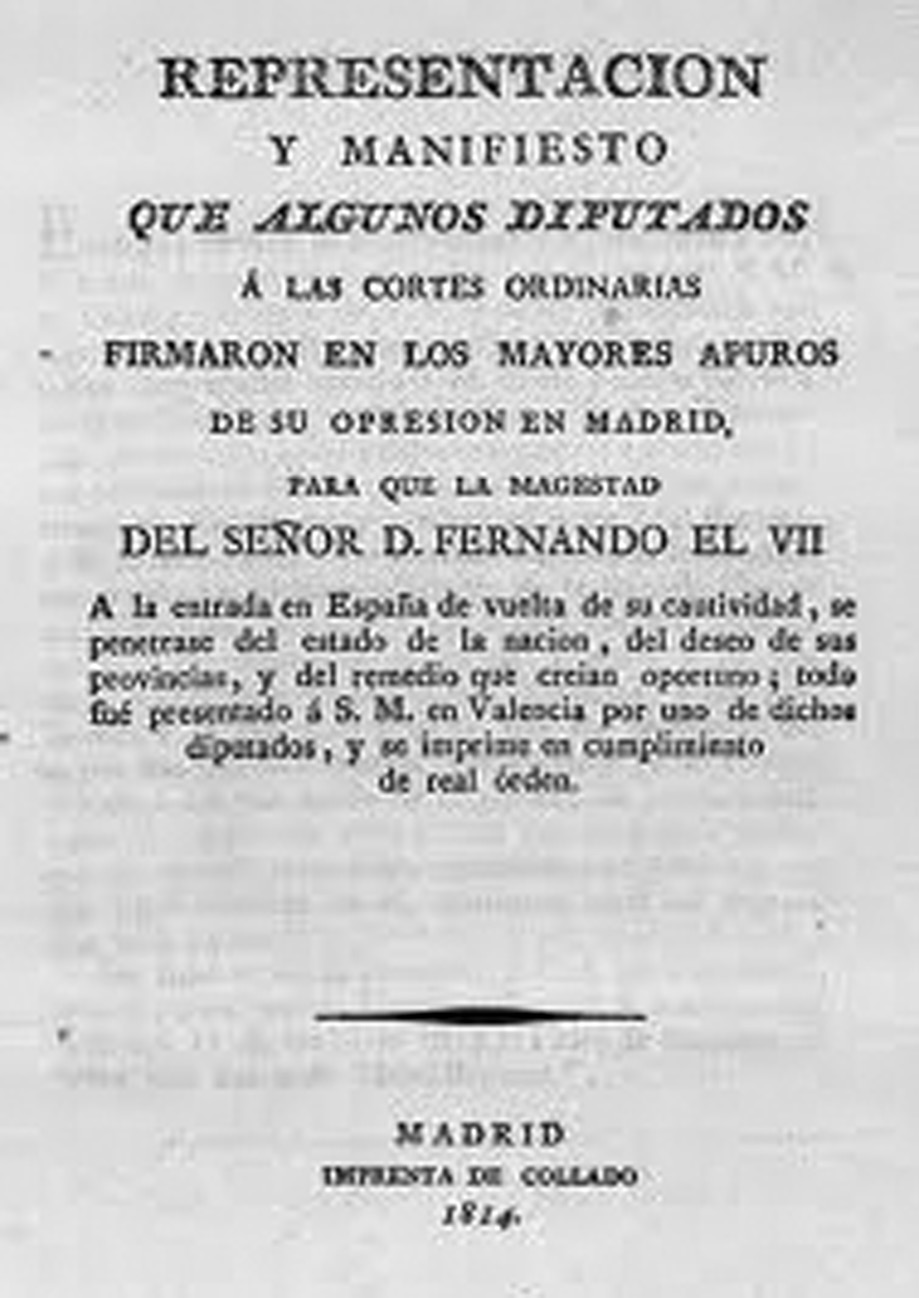

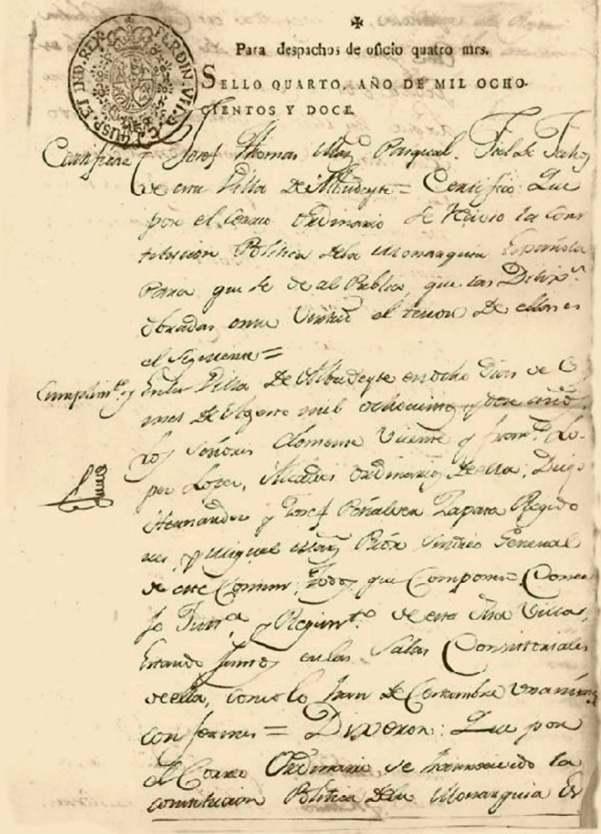

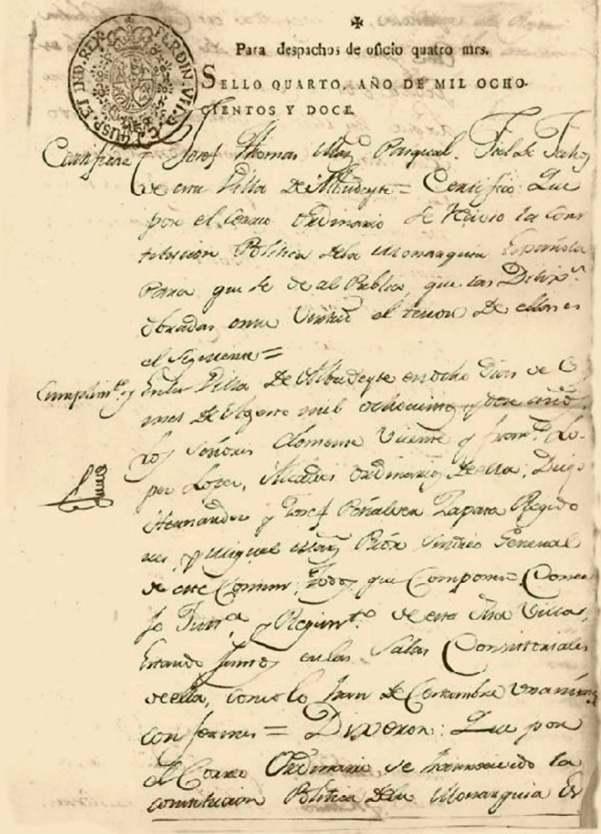

Juramento de lealtad de Albudeite a la Constitución de 1812.

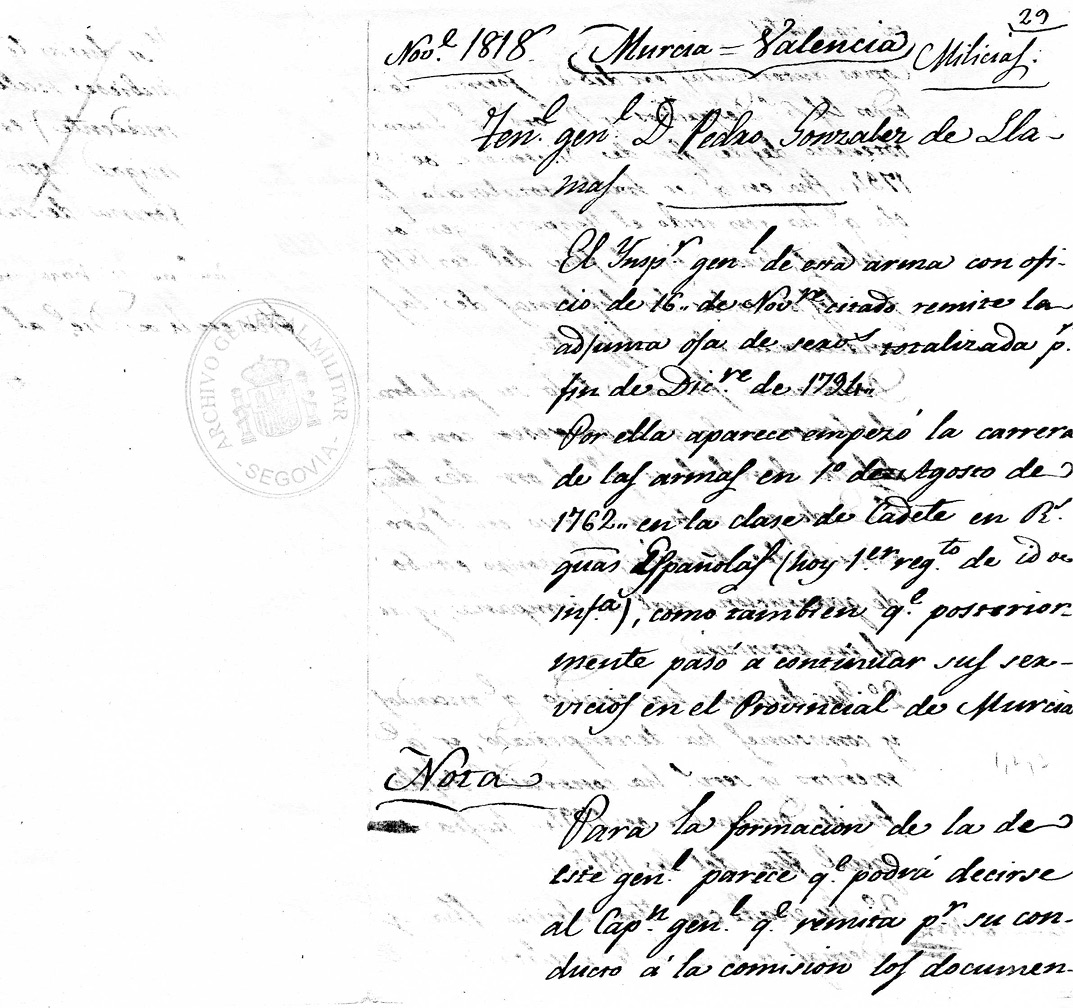

En aquel momento son nombrados miembros de esta Junta –“sin perjuicio de aumentar su número”, como se hizo en los días posteriores–, el Obispo de la Diócesis, el Conde de Floridablanca, el Deán, el mariscal de Campo Pedro González Llamas (que sería posteriormente elegido diputado), Antonio Fontes Abat, y Diego de Uribe Yarza, Marqués de San Mamés. Pocos días después, el 29 de mayo, se incorporan otros nombres, que continúan en la tónica de la alta nobleza y grandes cargos militares, entre ellos el Marqués de Aguilar y Espinardo, el Marqués del Villar, el teniente general de Retamosa, el capitán de marina José Angeler, y Pedro Lozano, Fiscal del Juzgado de la Ciudad. Tan sólo dos de los 30 componentes de la Junta Suprema fueron elegidos por el pueblo.

Las Juntas se convierten inmediatamente en poderosos y eficaces agentes que no sólo intentan organizar la defensa contra el invasor en sus respectivos territorios, sino también establecer una estructura diplomática nueva en una situación absolutamente inesperada.

De ahí que, una a una, las Juntas Supremas fuesen llegando a Londres, centro del enemigo hasta pocas fechas antes, para solicitar ayuda en un conflicto que les atañía muy directamente, por las graves consecuencias que podría tener para Inglaterra una posible victoria de Napoleón en la península.

La Junta Suprema de Murcia es una de las primeras en llegar. En aquella corte dejaron bien claras sus altas intenciones: “Esta provincia no quiere tratar como de comerciante a comerciante, sino como de corte a corte y de nación a nación”.

Los ingleses sabían lo que se jugaban en aquel embate, por más que se luchara en tierras ajenas y hasta entonces enemigas. Fue Inglaterra quien primero actuó como si existiese un gobierno central en España en esos momentos. En una situación de atomización, con las Juntas españolas disgregadas en provincias, fue ese país el primero en unirlas de hecho y pactar con todas ellas la paz entre España y Gran Bretaña.

Pero si es Inglaterra el primer país que actúa como si existiese un Gobierno Central, en España, quien primero clama por una Junta Central en la que se reuniese y coordinase la acción de todas las del país, es la Junta Suprema de Murcia. Fue en esta Región donde se produjo una decisión que había de ser, a la postre, decisiva para el desarrollo del conflicto.

La petición de formar esta Junta Central la formula Murcia el 22 de junio de 1808. A esta iniciativa se suman pronto Valencia y Sevilla. Y poco después era un hecho en nuestro país.

Y es al conde de Floridablanca, una persona a la que se le achaca una constante paralización de la convocatoria a Cortes mientras vivió, a quien se debe el impulso de esta iniciativa, que intenta minimizar la desventaja que supone para nuestro ejército el hecho de no tener monarca y estar obligado a actuar en su ausencia.

Así se expresaba la carta que, aprobada por la Junta Suprema de Murcia, es enviada el 22 de junio de 1808 a todas las provincias españolas:

Hagámonos grandes y dominemos las pequeñeces que ocupan los ánimos débiles sobre superioridades. Formemos un Gobierno sólido y central, a donde todas las Provincias y Reynos recurran por medio de representantes, y de donde salgan las órdenes y pragmáticas bajo el nombre de Fernando VII.

Hagámonos grandes y dominemos las pequeñeces que ocupan los ánimos débiles sobre superioridades. Formemos un Gobierno sólido y central, a donde todas las Provincias y Reynos recurran por medio de representantes, y de donde salgan las órdenes y pragmáticas bajo el nombre de Fernando VII.

[...]

Ciudades de voto en Cortes, reunámonos, formemos un cuerpo, elijamos un Consejo, que a nombre de Fernando VII organice todas las disposiciones cívicas, y evitemos el mal que nos amenaza, que es la división.

[...]

Fernando VII no puede ser restituido a su trono sin esta unión y soberanía; unidas todas las provincias por sus Representantes, no hay celos ni superioridad, y se le cortan al enemigo las armas terribles de la desunión y de la intriga .

.

La Junta de Cartagena

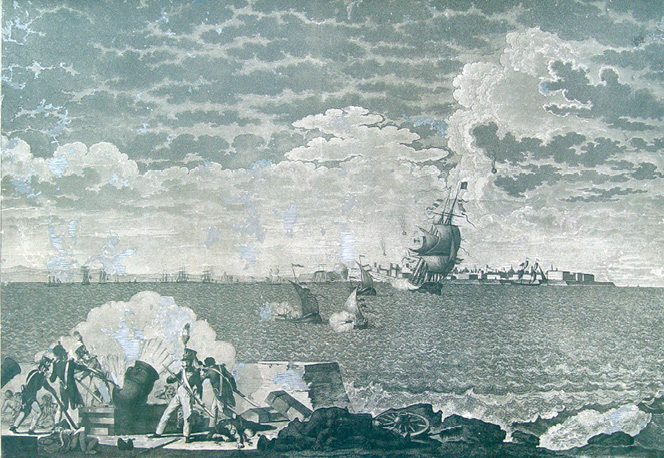

Pero la primera Junta de todo el Reino de Murcia constituida como tal es la de Cartagena. A esta ciudad le cabe, además, el honor de ser la primera población marítima que se alzó contra los franceses.

Lo hizo el 23 de mayo de 1808, dos días antes que la de Murcia. Al igual que lo que habría de suceder en esta última, fue la masa popular la que proclamó monarca a Fernando VII. Baltasar Hidalgo de Cisneros sería nombrado Capitán General de Marina.

Fue la tarde de ese día, cuando una muchedumbre que esperaba ansiosa a las puertas de Correos, pudo escuchar la lectura en voz alta de la Gaceta de Madrid del día 20 de mayo, que informaba de la noticia de la abdicación de la corona española en José I.

La conmoción fue grande, y la reacción inmediata. Se pudieron oír vivas a Fernando VII con el mismo atronador griterío que mueras a los franceses. Allí, con escarapelas con los colores nacionales, decidieron ir a la Maestranza, donde oficiales de marina les proveyeron de armas y se unieron a la multitud. Fue la propia turba la que eligió nuevo gobierno, que se constituyó en Junta. En ella estaban el capitán general Francisco de Borja, Marqués de los Camachos; el gobernador Butler; Gabriel Císcar, brigadier de la armada; Vicente Ignacio Imperial, brigadier de ingenieros, y otros. Al día siguiente, los dos primeros, fueron acusados de afrancesados, y sustituidos por Vicente María de Ovando, marqués de Camarena la Real y por Baltasar Hidalgo de Cisneros.

Las crónicas hablan de “un gran movimiento de población que materialmente inundaba las plazas y las calles de la ciudad”.

Probablemente, no fue mucho tiempo después cuando una proclama dirigida a los cartageneros intentaba resaltar la contribución de la ciudad a la lucha contra los franceses: “Pueblo de Cartagena: Tus hechos y servicios en defensa de tu legítimo y amado Rey Don Fenando VII yacen en la oscuridad” –se lamentaba–, argumentando que los habitantes de esta ciudad “resolvisteis comunicar el fuego eléctrico del patriotismo que ardía en vuestros corazones, mandando diputados a los Reinos de Murcia, Granada y Valencia, por cuyo medio conseguisteis inflamar a aquellos naturales y atraerlos a la defensa de tan justa causa, ofreciéndoles entonces cuantos pertrechos militares encerraban vuestras murallas”.

En un intento de difundir las virtudes de la Junta de Cartagena frente a la de Murcia, con la que litigiaba por detentar la Junta Suprema, la Proclama ponía de relieve que, a pesar de las críticas circunstancias del momento, la Junta de Cartagena “consiguió a los pocos días [de comenzar el conflicto] coronar las murallas de Cartagena y sus castillos de gruesa artillería con sus correspondientes útiles para servirla; circundó las dos puertas de Madrid y San José con profundos fosos; levantó murallas; formó estacadas, con cuyas obras fortificó las puntos más débiles de la plaza, e hizo más difíciles los ataques del enemigo; forzó el alistamiento de los vecinos de la ciudad y los de sus diputaciones, armándolos a todos e instruyéndoles en el manejo del fusil, sin que tan graves y diferentes cuidados distrajesen sus atención de la necesidad que había de atender a los dos Ejércitos que levantaban Murcia y Valencia, mandándoles un tren de artillería completo”.

La proclama era tanto una señal de ánimo a los habitantes de Cartagena, como una demostración de valores y merecimientos a la Junta Suprema de Murcia:

“Levantad el grito, habitantes de Cartagena, y publicad libremente vuestros servicios, no temáis la envidia que la emulación de algunos pueblos pueda suscitaros; tampoco os detenga la ninguna ambición que tenéis a la gloria que tan dignamente os habéis adquirido; vivid tranquilos, amados compatriotas, obedeciendo las autoridades que os rigen, y completamente satisfechos de vuestro mérito que confiesan otras Provincias, y atestiguan con sus oficios llenos de elogios y agradecimiento por vuestros socorros”.

Toda la Región con el Rey

En el resto de los municipios de la Región se organizan igualmente, con poca diferencia de tiempo, sus correspondientes Juntas, cuyas primeras decisiones son, invariablemente, repudiar a José I y apoyar como rey legítimo a Fernando VII.

Fernando VII a su regreso de Francia, en junio de 1814. Por J. García. Museo de las Cortes de Cádiz.

Un bando emitido el 15 de agosto de 1808 por la Junta Suprema de Murcia exige que “en todos los pueblos en donde no se haya proclamado al Sr. D. Fernando Séptimo se hará inmediatamente con toda la solemnidad posible”.

Estandarte del batallón provincial de Murcia número 10, que luchó en Zaragoza a las órdenes de Palafox.

Un bando emitido por la misma Junta Suprema el 12 de junio de 1808, no dejaba ninguna duda respecto a las posiciones murcianas en el conflicto: “VIVA FERNANDO VII. El haber pedido los jóvenes sin distinción de clases, ni estados, armas para destruir hasta el nombre de nuestros pérfidos enemigos: el haberse alistado veinte y quatro mil hombres en pocas horas: el hallarse armados doce mil de estos en ocho días: es decir todos los de esta Ciudad, Campo y Huerta voluntarios, sin esperar la decisión del sorteo, ni de elección”.

Así se expresaba un manifiesto de la Junta Superior de Murcia firmado el 9 de marzo de 1810 sobre su resuelta postura en contra de los franceses:

Desde el momento que en esta Provincia se trascendió la inaudita alevosía del usurpador francés, sus habitantes a proporción hicieron empeño de sacrificar las vidas y haciendas en desagravio y defensa de las más justa de las causas

Desde el momento que en esta Provincia se trascendió la inaudita alevosía del usurpador francés, sus habitantes a proporción hicieron empeño de sacrificar las vidas y haciendas en desagravio y defensa de las más justa de las causas .

.

Discrepancias entre las dos Juntas

Muy pronto, en diciembre de 1808, surgen en la provincia voces discrepantes con el hecho de que la Junta Suprema resida en Murcia, sobre todo en Cartagena, cuya Junta se lamenta de que, siendo sus autoridades militares de mayor rango que las de Murcia, tengan que obedecer a ésta, a cuyos dirigentes consideran sin la preparación castrense suficiente para salir airosos de una situación tan comprometida. No obstante, la Junta Central reconoce la primacía de la Junta de Murcia. Sin embargo, en mayo de 1809 hay una nueva reclamación por parte de Cartagena, que solicita a la Central les imparta las órdenes reales directamente, sin pasar por la Junta de Murcia.

En agosto de ese año, la Junta de Cartagena vuelve a defender su teoría, argumentando que había sido la primera ciudad del Reino de Murcia en proclamar a Fernando VII, mientras Murcia “tomaba tiempo para decidirse en ocasión tan perentoria”.

Murcia se defiende ante la Central, esgrimiendo su carácter de capital del Reino y exponiendo que su decisión había sido tomada sólo 12 horas después que en Cartagena, y que mientras esta última sólo tenía que atender a sus habitantes, la de Murcia tenía que hacerlo a todo el reino y calmar los desórdenes que se produjesen, algo que Cartagena no había logrado.

Aportaba Murcia, además, los datos de la milicia con los que contribuía a la guerra desde el primer momento: 12.000 hombres que “se cubrieron de gloria en Caparroso, Milagro y Zaragoza”.

Finalmente, el 25 de septiembre de 1809, la Junta Central rechaza la petición de Cartagena, poniendo punto y final a un pleito que duraba casi un año.

El general Palafox afirma en su parte de guerra que “La división de Tropas de Murcia que sirve en este Exército hizo prodigios de valor”.

La guerra supuso una crisis en todos los sentidos, pero no fue Murcia un escenario de grandes episodios bélicos, sino un lugar de retaguardia destinado a abastecer a los ejércitos por el que penetraba a su antojo el enemigo –excepto Cartagena, que resistió los embates de los franceses gracias a sus murallas– cada vez que sus tropas se trasladaban de escenario bélico rumbo a Andalucía o Valencia. Desde el principio quedaba claro que el papel del Reino de Murcia en la contienda contra el invasor francés sería proporcionando apoyo y avituallamiento.

El Reino al completo contribuyó con los soldados que los diversos cupos exigían, y las continuas campañas, las necesidades de nuestro ejército o las rapiñas de los militares francés, irían dejando exangües, de manera inexorable, las arcas municipales de todo el Reino.

De ahí que, ya en los comienzos de la contienda, Murcia presentase una nutrida milicia que lucharía en el frente de Aragón, socorriendo al mismo tiempo “con pólvora a Granada, Valencia, Cataluña, Jaén, Madrid, Toledo y Cuenca, franqueó a Zaragoza granos, carnes, aceites y galletas, vestuario y efectos de hospital, mantuvo el ejército del Duque del Infantado..., entregándole dinero y víveres, proporcionando ausilios y hospitales en los pueblos de Jumilla, Tobarra, Hellín, Yecla y otros más, capaces para cinco mil enfermos”.

Murcia aporta el primer Presidente de la Junta Central: Floridablanca

Cuando España es invadida por los franceses, el conde de Floridablanca se encuentra en sus horas más bajas. Anciano, enfermo y apartado con polémica de un poder que había detentado en altas dosis, José Moñino Redondo vive en la celda de un convento murciano sus últimos días, desterrado de una corte en la que lo había sido todo durante más de un cuarto de siglo: Fiscal del Consejo de Castilla, embajador en Roma –donde llega a participar en la elección del Papa Pío VI– y Secretario de Estado.

En mayo de 1808, a punto de cumplir 80 años, lleva ya 16 apartado de la vida pública, pero los graves acontecimientos que acaban de producirse en Madrid le impulsan a retomar, en un postrero servicio a España, las riendas del servicio público. Con España invadida y Fernando VII prisionero de los franceses, había que mantener un centro de poder desde el que emanaran las instrucciones al país.

El 25 de mayo de 1808 se reúne en Murcia un cabildo extraordinario “Decidido este Noble y Leal vecindario a no obedecer las órdenes del Emperador de los Franceses, como opuestas a la Constitución de la Nación y a los derechos de suceder en ella que ha recaído en el Príncipe de Asturias don Fernando”. El conde de Floridablanca es elegido primer vocal de la Junta Suprema de Murcia.

José Moñino, conde de Floridablanca, fue uno de los grandes protagonistas del comienzo de la contienda. Él fue el principal impulsor de la unificación de todas las Juntas Supremas, y en él recayó hasta su muerte, el 30 de diciembre de 1808, la primera presidencia de la Junta Central: “Fernando VII no puede ser restituido a su trono sin esta unión y soberanía; unidas todas las provincias por sus Representantes, no hay celos ni superioridad, y se le cortan al enemigo las armas terribles de la desunión y de la intriga”.

Es bajo los auspicios del conde, sabedor de que sólo la unidad de acción podría salvar España del ejército invasor, que se toma por parte de la Junta Suprema de Murcia una decisión crucial para el desarrollo de la contienda: la petición, mediante una carta dirigida a cada una de las provincias, de reunirse todas las Juntas en una Central, que emitiría las instrucciones a todas las del país. “Provincias y ciudades de España: nuestros pensamientos son uniformes [...] nos apresuramos a la defensa de la Patria y a la conservación de los augustos derechos de nuestro amado y deseado Fernando VII. Temamos una desorganización, si tiene lugar la desunión: no se oiga otra voz en toda la península, que no sea unión, confraternidad y mutua defensa”.

Ésta iniciativa, el prestigio que había conseguido el personaje, y la defensa de la propia Junta Suprema Murciana, aúpan al conde de Floridablanca a la presidencia de la Junta Central –“si recayese en él [la presidencia] hará por la patria todo quanto permita su edad y fuerzas”, aseguraban en una carta–. José Moñino era elegido presidente interino de la Junta Central el 25 de septiembre en Aranjuez. “La Patria recibirá de mí cuantos servicios pueda hacerle”, aseguraba en una misiva de agradecimiento al ayuntamiento murciano tras su nombramiento.

Desde ese momento, y durante los tres meses que aún permaneció con vida, el conde se centró en la elaboración de una ímproba legislación encaminada a la defensa contra el ejército de ocupación. Sin embargo, su decidido absolutismo, le hizo oponerse con la decisión y la firmeza de una persona mucho más joven a cualquier cambio que minimizara, por levemente que fuese, el poder real, incluida una Regencia. Y, desde luego, fue el más firme enemigo de la convocatoria de Cortes.

Alcalá Galiano vierte estos duros juicios sobre Floridablanca en sus memorias:

Fue llamado a presidir la Junta el conde de Floridablanca, no con gran satisfacción de los hombres adictos a doctrinas de las hoy llamadas liberales [...] De Floridablanca hablaban con variedad los hombres que viviendo entonces, ya de edad madura, le habían conocido en el mando, y por cierto no todo era elogios en el juicio de tales críticos, pues había muy otras cosas. Yo, que ahora cuento y no juzgo, debo decir que, fuese lo que hubiese sido el Floridablanca de 1780, el de 1808 había llegado a ser incompetente para ocupar bien el alto lugar a que había sido elevado

Fue llamado a presidir la Junta el conde de Floridablanca, no con gran satisfacción de los hombres adictos a doctrinas de las hoy llamadas liberales [...] De Floridablanca hablaban con variedad los hombres que viviendo entonces, ya de edad madura, le habían conocido en el mando, y por cierto no todo era elogios en el juicio de tales críticos, pues había muy otras cosas. Yo, que ahora cuento y no juzgo, debo decir que, fuese lo que hubiese sido el Floridablanca de 1780, el de 1808 había llegado a ser incompetente para ocupar bien el alto lugar a que había sido elevado .

.

En diciembre de 1808, al entrar nuevamente en Madrid las tropas francesas, la Junta Central se traslada desde Aranjuez a Sevilla, donde muere el conde de Floridablanca pocos días después (30 de diciembre de 1808).

En Sevilla, donde encontró su primera sepultura el conde, fue enterrado con honores de Infante de Castilla. En su epitafio decía: “[...] el anciano sapientísimo, reservado por la singular Providencia de Dios para que librase a España de su ruina en el momento de peligro” [...]

A su muerte dejó diversos escritos para que sus herederos supiesen de su conducta intachable que, sin embargo, se había puesto en duda durante su vida, unos documentos de su puño y letra en los que explicaba que nunca intentó herir a nadie, y que su vocación había sido siempre trabajar, servir al Rey y adquirir buena reputación:

Después de 15 años de Ministerio no se me habrán hallado más bienes que los poco más o menos tenia cuando entré en él y algunas deudas más [...]

Después de 15 años de Ministerio no se me habrán hallado más bienes que los poco más o menos tenia cuando entré en él y algunas deudas más [...]

No se ha halado ni hallará papel ni correspondencia mía en que yo haya censurado operación alguna pública ni privado de los Reyes ni de sus ministros, ni de los que me eran inferiores [...]

Contra nadie he intrigado ni hecho cábalas [...]

He creído desde mi juventud que mi vocación era y debía ser la de trabajar, sin más objeto que el de servir a mi Rey y a mi Patria, y de adquirir la mejor y más universal reputación .

.

Un reino en pie de guerra: los episodios bélicos

A comienzos de 1809 los franceses se encuentran ya en la Mancha Baja, lo que hace que el Reino de Murcia se apreste a tomar medidas de defensa. En la ciudad de Murcia se excavan en febrero de 1809 trincheras de cuatro metros de profundidad y se instalan en ellas veinte baterías con un total de 40 cañones del 12.

Lo mismo se hace en Caravaca, donde a finales de 1810 comienzan los preparativos en el Castillo para defenderse de los franceses, instalando cañones de gran calibre.

En la primavera de 1810, los franceses reciben el que pudiera ser el primer revés en el Reino de Murcia, concretamente en Hellín. Fue el 26 de abril cuando, producto de una escaramuza, se hicieron varios prisioneros franceses, que serían encarcelados en el castillo de Caravaca.

En agosto de 1810, cuando apenas habían transcurrido cuatro meses desde que invadiera y expoliara la ciudad de Murcia, el general Sebastiani intenta entrar de nuevo en ella, pero el general Blake, vencedor un año antes en la batalla de Alcañiz, plantea una sólida defensa situando su ejército en tres frentes: La Ñora, Puebla de Soto y El Palmar, lo que hace desistir al francés, que opta por regresar a sus cuarteles de Totana y Lorca.

La moral que le proporciona esta circunstancia, será probablemente la que le impulse a Blake a plantear desde el Reino de Murcia una gran acción bélica tres meses más tarde para intentar desalojar a los franceses del reino de Granada. Pero en Baza recibe, en noviembre de 1810, una inapelable derrota, con centenares de muertos, heridos y prisioneros.

Los franceses deciden adelantar sus posiciones, y llegan hasta la comarca del Noroeste de la Región, a cuyos pueblos exigen contribuciones: “Los franceses, crecidos tras su victoria, adelantaron sus líneas a finales de 1810 hasta los confines del reino de Murcia, y acantonaron unos 10.000 hombres en las cercanías de Lorca”.

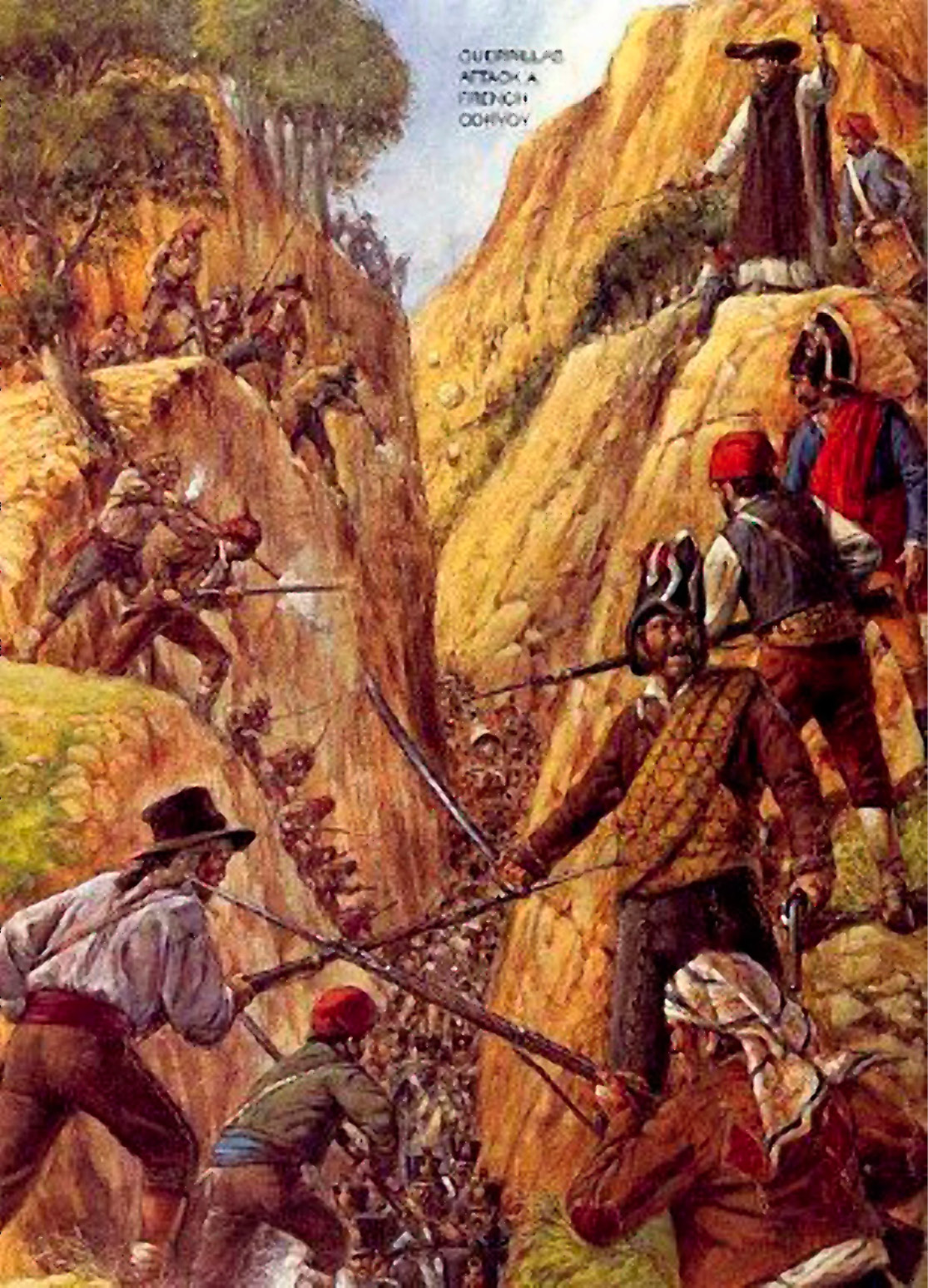

En febrero de 1811, los franceses, que se habían enseñoreado del Noroeste, reciben otro pequeño revés en nuestra región, siendo vencidos por Pedro Chico de Guzmán y diversas fuerzas guerrilleras en el barranco del Moro, en Caravaca. Por otro lado, el 15 de octubre de ese mismo año se produce en el paraje caravaqueño de Santa Inés una batalla en la que tropas españolas ponen en fuga a los franceses.

Pero habría que llegar a 1813, con el ejército francés virtualmente derrotado en la península, para asistir a una de las batallas más cruentas de las que es testigo la Región de Murcia durante la Guerra de la Independencia: la batalla de Yecla.

La noche del 10 de abril de 1813 se dirigió el general francés Harispe a Yecla, en la que se encuentra acantonado el general español Miyares con 4.000 hombres. El amanecer del día 11, los soldados franceses atacan por sorpresa a los españoles en las mismas calles de Yecla. La batalla acabó con la desbandada de los españoles y numerosas bajas en sus filas. Un millar de nuestros compatriotas fueron hechos prisioneros por los franceses.

Una región volcada en la causa contra los franceses

El avituallamiento de los ejércitos

En la región no se libraban grandes batallas, como ocurría en otras zonas de la geografía nacional. Sin embargo, el Reino de Murcia se convirtió en un asilo seguro para los ejércitos que luchaban en Castilla y Andalucía.

Una de las funciones más importantes de la región era la manutención de las tropas. Un cometido complicado en una época de escasez de recursos, en la que los alimentos producidos por unas tierras abandonadas en buena parte, apenas alcanzaban a satisfacer las necesidades de la población autóctona. Mucho menos para alimentar y pertrechar a las grandes divisiones que, a menudo, pasaban temporadas junto a poblaciones que debían proporcionarles cuanto víveres les eran necesarios, incluidos, en no pocos casos, los haberes que debía percibir la tropa.

Una de las primeras decisiones de la Junta Suprema de Murcia es la de imponer un real y cuartillo diario a cada vecino –cinco individuos– para contribuir a los gastos del ejército “excitando” además “la generosidad y patriotismo de los vecinos para que hagan donativos gratuitos o préstamos formales” con este fin. La orden es de 29 de junio de 1808.

Entre las iniciativas que se toman para intentar recaudar fondos con destino a los gastos más urgentes del conflicto, se cuentan los sorteos de joyas, algo que se realiza en diversos municipios de la Región. En Murcia se organiza en julio de 1808 una rifa en la que algunas de las familias de la aristocracia murciana contribuyen con alhajas y otros objetos, entre ellos soperas, bandejas, platos, cubiertos, palanganas y campanillas de plata, y hasta alguna caja y cadenas de oro.

Las continuas exigencias y reclamaciones a los vecinos por parte de la Junta Suprema de Murcia para que contribuyesen a la guerra, provocan a menudo las quejas de unos ayuntamientos esquilmados que conocen las dificultades de sus vecinos.

Así se pronunciaba el ayuntamiento de Lorca:

[...] con motivo de ser esta ciudad frontera al Reyno de Granada y llave del Reyno de Murcia por la parte de Andalucía, ningún pueblo de esta provincia ha sufrido tanto de los enemigos que la han saqueado y exigido contribuciones repetidas veces, por la misma razón ha estado muy recargada de tropas nuestras, especialmente de caballería, desde que los enemigos penetraron desde Sierra Morena, manteniéndose así todo el tiempo a costa de este pueblo, quando los demás de la provincia ni sufrían la carga de los alojamientos ni contribuían con un maravedí para ayudar a Lorca [...] el pueblo no puede soportar ya más cargas, ni el ayuntamiento continuar con su administración, sin constituirse en verdugo de sus conciudadanos, en lugar de ser su escudo y su protector

[...] con motivo de ser esta ciudad frontera al Reyno de Granada y llave del Reyno de Murcia por la parte de Andalucía, ningún pueblo de esta provincia ha sufrido tanto de los enemigos que la han saqueado y exigido contribuciones repetidas veces, por la misma razón ha estado muy recargada de tropas nuestras, especialmente de caballería, desde que los enemigos penetraron desde Sierra Morena, manteniéndose así todo el tiempo a costa de este pueblo, quando los demás de la provincia ni sufrían la carga de los alojamientos ni contribuían con un maravedí para ayudar a Lorca [...] el pueblo no puede soportar ya más cargas, ni el ayuntamiento continuar con su administración, sin constituirse en verdugo de sus conciudadanos, en lugar de ser su escudo y su protector .

.

Algo semejante ocurre con Caravaca, donde se estableció el cuartel general de la zona del Noroeste y varios generales españoles alojaron en diversas ocasiones sus ejércitos, a lo que había que sumar el abastecimiento regular de las tropas del castillo de Caravaca, lo que situó a la población en una situación muy precaria.

En ocasiones, las solicitudes no eran de ejércitos acampados junto a nuestras poblaciones, sino que llegaban desde el exterior. Así, el 13 de agosto de 1808 llega a la Junta Suprema de Murcia una petición de auxilio para las tropas de Tarragona. Nueve días más tarde salían, desde el puerto de Cartagena 4000 pares de alpargatas, 2000 arrobas de galletas, 100 de tocino y 400.000 cartuchos, que se unían a otros 600.000 enviados anteriormente. Junto al envío, un mensaje especificaba que más adelante se enviarían “quantos víveres puedan adquirirse de las encomiendas de este reyno respecto a las existencias de arroz y avichuelas”.

El paso de las tropas por el Reino de Murcia obliga a establecer una normativa de alojamiento y abastecimiento de nuestros ejércitos, pero las quejas por la desorganización con la que está elaborado son constantes.

El 8 de noviembre de 1808 pasan por nuestra región las tropas de Andalucía para auxiliar Cataluña, razón por la que la Junta Superior de Murcia apela a la generosidad de todas las personas del Reino para que “les presten aquellos recursos que puedan contribuir al alivio y descanso de sus fatigas”.

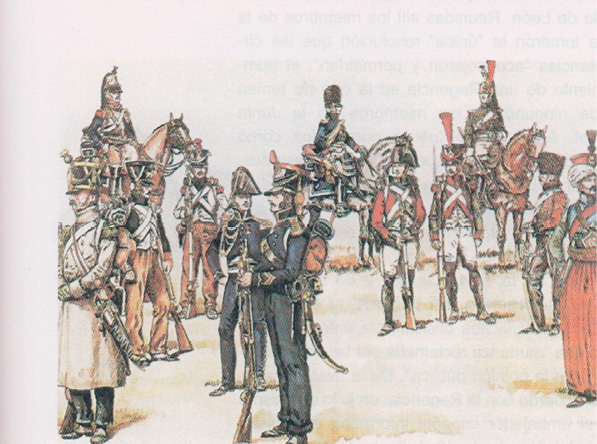

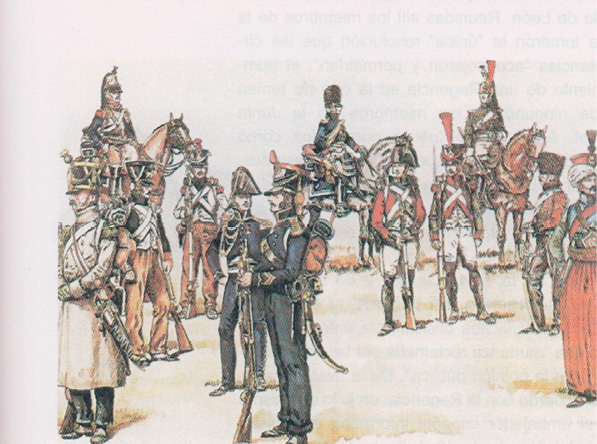

Indumentaria del ejército español en la Guerra de la Independencia.

Indumentaria del ejército francés.

Por siete reales ¿quién no compra unas alpargatas para un soldado?

Ciertamente, una guerra no se gana por la indumentaria de sus ejércitos, pero causa cierto rubor pensar que mientras los soldados ingleses, aliados de España iban vestidos con unos trajes tan llamativos que enseguida fueron conocidos por el pueblo con el apelativo de guacamayos, y los franceses deslumbraban con ciertas indumentarias (los mamelucos, por ejemplo, habían llamado extraordinariamente la atención por lo vistoso de sus trajes, con turbantes y calzones rojos), el atuendo de los españoles se situaba en las antípodas, rozando, y hasta sobrepasando a menudo la miseria más extrema.

Un manifiesto de la Junta Superior de Murcia, firmado el 9 de marzo de 1810 por el Marqués de Villafranca y los Vélez, se proponía ablandar el corazón de sus conciudadanos y espolear su generosidad para “cubrir la desnudez de la tropa” que se hallaba en esa ciudad. Un total de 8.000 quintos, para que, debidamente vestidos y ocupados, pudiesen “a rostro firme acometer, y disipar el orgullo francés”. Para lo cual convoca una suscripción pública en la que se expone –una iniciativa que hoy consideraríamos poco menos que insólita– los precios de cada una de las prendas para que desde “el más infeliz vecino” pueda cooperar, y que “los ricos [demuestren] su esplendor”.

Una detallada lista nos da cuenta de que la casaca, con un precio de 71 reales, era la prenda más cara de las que lucía un soldado de nuestro ejército, mientras que el corbatín, con 2 reales, y las medias, con un precio de 7, eran las más baratas. En el mismo manifiesto se da cuenta de que un pantalón para vestir a nuestro ejército vale 26 reales, unos zapatos 18, unos botines 10, una mochila 11 y una cartuchera 19. Por una suma total de 287 reales se podía vestir a un soldado de nuestro ejército de arriba abajo, cubriendo sus citadas desnudeces y poniéndolo en pie de igualdad –en cuanto a la indumentaria se refiere, al menos– con el enemigo.

Las penurias del ejército son tan grandes que, el 27 de diciembre de 1812, un representante del Batallón de Desmontados de Beniel solicita al ayuntamiento 300 pares de alpargatas, pues sus soldados iban totalmente descalzos.

El ayuntamiento de la ciudad debió compadecerse de aquella miserable tropa, pues encargó el calzado requerido a dos alpargateros de la ciudad. Sin embargo, un mes después estos se quejaban de no haber recibido aun los casi 2000 reales que les debía el consistorio por tal cometido.

Los alistamientos

Desde el comienzo de la guerra, la Junta Superior de Murcia realiza llamamientos a filas. El 2 de junio de 1808, recién constituida dicha Junta, apela en un bando a todos los ciudadanos para que acudan al alistamiento, ya que “siendo la causa de todos, todos han de contribuir a ella, que ni el noble ni el pudiente dejarán dar exemplo, bien en un cuerpo separado de caballería que se está formando, o bien entre la multitud de los vecinos honrados” [...]

Otro bando del mismo día expone que “estando en peligro la Metrópoli, de modo que puede ser invadida repentinamente por todos lados; a estarse formando el alistamieto general desde 16 hasta quarenta años”.

Lo cierto es que las tropas integradas por murcianos combatieron con denuedo ya desde los primeros momentos de la Guerra de la Independencia. La actuación del Batallón Provincial de Murcia en el sitio de Zaragoza, provocó que el mismísimo general Palafox afirmara en su parte de guerra de 8 de enero de 1809 que “La división de Tropas de Murcia que sirve en este Exército hizo prodigios de valor”.

A medida que se recrudece el conflicto, los llamamientos a filas se fueron haciendo más frecuentes y su tono más amenazante, intentando implicar a capas de edades que en otras circunstancias menos desesperadas habría resultado impensable. De ahí que, a las exaltadas y multitudinarias respuestas del comienzo les sucedieran otras mucho más tibias, hasta desembocar en una abierta oposición por parte de los ayuntamientos, que veían cómo sus mejores hombres abandonaban las tierras para marcharse a un frente de futuro más que incierto.

La primera misión de la Junta de Lorca, tras su Constitución a finales de mayo de 1808, fue realizar un alistamiento general para establecer el número de hombres aptos para el servicio militar: exactamente 8.958, por lo que el cupo quedó establecido en 1.735.

Entre febrero y julio de 1809 se procede a movilizar a la quinta que le corresponde a Murcia. Un error en el censo (se había hecho sorteando entre los mozos de 16 a 40 años) hace que se piense que se tiene que reclutar a un número superior de personas de lo que en realidad le correspondía. Al no resultar suficientes se pide que se prosiga con todos los varones que sobrepasasen los 5 pies de altura (1’39 metros).

Viendo que los resultados en el reclutamiento de soldados para formar los batallones no alcanzaban los objetivos previstos, en julio de 1808, la Junta Suprema envía a los alcaldes del Reino una contundente requisitoria. El de Fortuna responde con una carta en la que asegura que “me encuentro tan decidido, resuelto y animoso como el más adelantado”, y que irá al frente de los 154 mozos que han correspondido a la villa, pidiendo, al mismo tiempo, sean socorridos su mujer y su hijo si cae en el frente.

Ante los avances de las tropas francesas, se crea en el Reino de Murcia la Milicia Patriótica, con el objetivo de que la provincia “acometida por algunos puntos y amenazada por otros, [esté] en estado de poderse defender del enemigo, que no perderá ocasión ni medio para sorprenderla y subyugarla”. Su reglamento, aprobado el 30 de septiembre de 1810, establece que la compondrán todos los vecinos de entre 16 y 60 años que midan más de 4 pies y 9 pulgadas. Es decir, estaba obligado a prestar este servicio cualquier murciano que midiera más de 1’37 metros. Escasa envergadura sin duda para hacer frente al ejército más letal de Europa.

En un conflicto que estaba llamado a implicar a todas las capas de la población, la Junta Superior de Murcia emprende desde el comienzo de la contienda una lucha feroz contra la deserción, que va ganando terreno, sin embargo, a medida que los alistamientos alcanzan a capas más amplias de la población. Un bando de 25 de enero de 1809 ilustra bien a las claras la política de palo y zanahoria que emplean las autoridades en este ámbito: zaherir, amenazar e insultar hasta el extremo a los que se niegan a cumplir con el deber que les impone la patria en estos momentos, pero dejándoles, al mismo tiempo, una posibilidad de redención patriótica si se presentan a filas, en una serie de llamamientos con apariencia de ultimátum que, sin embargo, se irán repitiendo en el tiempo:

[...] su voz terrible [la de la Patria] se dirige contra aquellos hombres afeminados, que prefieren la vida cobarde y afrentosa a los rasgos honrosos de las armas [...] a aquellos hombres para quienes es indiferente la libertad y la esclavitud, el tener Patria o no tenerla, el vivir baxo el yugo pesado de un tirano, o baxo la dominación dulce de un gobierno paternal [...] Decid, hombres degenerados, ¿no os avergonzáis de ser Españoles? [...] Yo he visto arrastrado con perfidia a un cautiverio horrendo al mejor y mas desgraciado de todos los Monarcas, al virtuoso Fernando VII, he excitado vuestra lealtad, y vosotros, sordos a sus clamores, a vuestro deber y a sus desgracias, no solo le abandonais en el cautiverio, sino que cooperais a que triunfe la perfidia de su enemigo y el nuestro. [...]

[...] su voz terrible [la de la Patria] se dirige contra aquellos hombres afeminados, que prefieren la vida cobarde y afrentosa a los rasgos honrosos de las armas [...] a aquellos hombres para quienes es indiferente la libertad y la esclavitud, el tener Patria o no tenerla, el vivir baxo el yugo pesado de un tirano, o baxo la dominación dulce de un gobierno paternal [...] Decid, hombres degenerados, ¿no os avergonzáis de ser Españoles? [...] Yo he visto arrastrado con perfidia a un cautiverio horrendo al mejor y mas desgraciado de todos los Monarcas, al virtuoso Fernando VII, he excitado vuestra lealtad, y vosotros, sordos a sus clamores, a vuestro deber y a sus desgracias, no solo le abandonais en el cautiverio, sino que cooperais a que triunfe la perfidia de su enemigo y el nuestro. [...]

Volved pues de vuestro error, hombres alucinados: todavía es tiempo: todavía la Patria os abre los brazos para perdonaros y reconoceros por hijos: todavía os concede un indulto de un mes para que os presenteis en vuestras banderas; pero desgraciado del que desprecie este último rasgo de su paternal amor. La muerte, y una muerte afrentosa, purgará el suelo Español de estros criminales contumaces, de estos hijos espurios de la Patria, de estos enemigos pasivos de nuestra Religión, de nuestro Rey de de nuestra independencia .

.

El caso del falso Capitán

En una situación tan anómala como una guerra contra un invasor extranjero que intenta apoderarse de todo el país, con toda la administración española constituida de manera diferente a como lo había estado hasta entonces, y con el carácter de provisionalidad de todas las instituciones, no es de extrañar un cierto desbarajuste.

La Junta Central hubo de atender numerosas solicitudes de grados diversos, uniformes y honorarios. Conscientes de la situación excepcional y de las dificultades tan extendidas, sus componentes son pródigos en las concesiones que se piden. Probablemente fueron muchos los que debieron pensar que podrían pescar con ventaja en este río revuelto de la contienda. Jiménez de Gregorio cita uno de estos casos. El 19 de marzo de 1809, Ramón Lluc de la Barca, que firma su petición como Capitán del Regimiento de Voluntarios de Murcia y comandante de partidas de descubierta, retirado a consecuencias de unas heridas que sufrió en una pierna en el frente, solicita se le ingresen dos meses de sueldo que se le deben. Sin embargo, una vez cotejados los documentos que aporta a la Central con la Junta de Murcia, se comprueba que la documentación es falsa y se procede a su encarcelamiento.

El general inglés que desfiló en Murcia bajo un arco de triunfo

No todos los generales extranjeros que llegan a Murcia estos años traen la destrucción como lo hizo primero Sebastiani y más tarde Soult.

En octubre de 1808, el general suizo Teodoro Reding arriba a nuestra ciudad, con sus 8000 hombres, con destino a Cataluña, para socorrer a aquellas tropas. Floridablanca había pedido al Ayuntamiento de Murcia que les suministrara cuanto les fuera necesario y que intentarán “esforzar su celo para que nada les falte en su tránsito por esta ciudad”.

El día 23 de octubre llegaban los primeros efectivos, los 2400 hombres del regimiento “Iberia”, y tres días más tarde lo haría el regimiento “Baeza”, compuesto de una cifra similar de efectivos. Según las crónicas, el pueblo se volcó en agasajar a los ejércitos, un entusiasmo que se desbordó el día 3 de noviembre, cuando el general Reding hizo su entrada en la ciudad, desfilando bajo un arco del triunfo de seis metros y medio de diámetro en el que se habían incluido elementos alusivos a sus victorias en Andalucía. “El correo de Murcia” comparaba este recibimiento con el que haría el pueblo de Roma a sus generales, tras volver victoriosos de sus grandes campañas.

A las consabidas ceremonias religiosas, que no podían faltar en la Murcia de la época en una ceremonia de empaque, se añadió para la ocasión la música de dos orquestas, iluminación, un castillo de fuegos artificiales y hasta un león –así lo citan las crónicas, lo que nos hace pensar que se trataba de un funambulista disfrazado de tal animal– que marchó por una cuerda desde el balcón en el que se encontraba el general hasta una estatua que representaba al general Dupont, abrasándola ante el regocijo general.

Sin embargo, la diversión acabó bien pronto, pues al día siguiente, las tropas habían salido ya en dirección a Orihuela, primera etapa de su viaje hacia Cataluña.

El general Reding fue recibido como un héroe en Murcia, cuatro meses más tarde, en febrero, sería herido, y moriría en abril de 1809.

Hondas contra cañones

Si el grado de eficacia entre el ejército francés y español distaba muchos enteros, es fácil pensar que aun existía más separación con las tropas de voluntarios y los alistamientos forzosos que se realizaban en todo el país.

El 7 de diciembre de 1808, la Junta de Cartagena aprobaba una serie de puntos sobre su defensa en los que dejaba bien patente su decidida intención de oponerse hasta el fin a los franceses:

[...] que para el caso de ser atacada por los enemigos se haga solemne juramento de no entrarse en negociación ni capitulación con ellos, prefiriendo perecer bajo las ruinas de la plaza a la ignominia de ser esclavos viles del monstruo que tiraniza y oprime la Europa. Que en dicho caso las mujeres y niños no salgan de sus casas, tengan repuestos de víveres para ocho días y porción de piedra para tirarlas desde las ventanas cuando convenga...[...]

[...] que para el caso de ser atacada por los enemigos se haga solemne juramento de no entrarse en negociación ni capitulación con ellos, prefiriendo perecer bajo las ruinas de la plaza a la ignominia de ser esclavos viles del monstruo que tiraniza y oprime la Europa. Que en dicho caso las mujeres y niños no salgan de sus casas, tengan repuestos de víveres para ocho días y porción de piedra para tirarlas desde las ventanas cuando convenga...[...]

que se atraviesen en las calles, todos los carros y carretas de la ciudad y del campo[...]

que todo viviente tome las armas sin excepción de profesiones y clases y que se imponga pena de la vida al que saliere con dirección al enemigo .

.

Con todo, probablemente la mayor diferencia entre ambos bandos contendientes resida en el armamento, baste decir para ilustrar la paupérrima situación en que se encontraba nuestro ejército que, en marzo de 1809, con el Reino de Murcia gravemente amenazado por las tropas francesas, la Junta de Murcia recibe una comunicación de la Central instándole a que se restablezca en estos municipios el uso de hondas.

Para suplir la falta de armas de fuego en la defensa de los pueblos y puestos que intenten ocupar los enemigos y hacerles todo el daño posible [...] se restablezca en todo el uso de las hondas, y se dediquen a fabricar picas y dardos y piezas arrojadizas por ser más fácil construcción y manejo que las ballestas; que también se supla la falta de granadas de mano, con las de vidrio y otras que puedan hacerse con hilo paloma y cualquier tela tupida [...]

Para suplir la falta de armas de fuego en la defensa de los pueblos y puestos que intenten ocupar los enemigos y hacerles todo el daño posible [...] se restablezca en todo el uso de las hondas, y se dediquen a fabricar picas y dardos y piezas arrojadizas por ser más fácil construcción y manejo que las ballestas; que también se supla la falta de granadas de mano, con las de vidrio y otras que puedan hacerse con hilo paloma y cualquier tela tupida [...] .

.

La situación era complicada. La incorporación masiva de efectivos a nuestros ejércitos acarreó una consecuencia inesperada: la falta de armas para poder dotarlos con mínimas garantías de éxito. Como argumenta Jiménez de Gregorio, en estos inicios de la guerra, “faltaban fusiles y sobraban soldados”. La fábrica de armas trabajaba a un ritmo frenético, pero su producción era claramente insuficiente.

Así las cosas, se editan bandos anunciando que los vecinos que presentasen un fúsil en el ayuntamiento serían premiados con 40 reales, y que aquellos que lo tuviesen y lo ocultasen serían castigados con la pena de 200 azotes.

De estos momentos, marzo de 1809, es también una Real Orden impartida por la Junta Central a todas las Juntas Superiores Provinciales de Observación y Defensa, en la que se insta a todos los paisanos a que adopten todos los géneros de defensa como les sea posible, “aunque sea valiéndose de piedras, palos, y en su defecto otras armas, pues que todas son útiles para dañar al enemigo quando se trata de defender su propia casa”. A este fin se distribuyen una Reglas para la defensa de los Pueblos y ciudades en la guerra, que recoge en 49 artículos consejos tan variados como la realización de zanjas en los caminos, la provocación de inundaciones o la construcción de picas y chuzos, entre otros, solicitando del clero que emplee su “autoridad e influxo en exaltar o moderar el entusiasmo, según convenga”.

Ante la necesidad de armas, se plantea establecer en el Reino de Murcia una fábrica de armas de chispa. Tras un estudio de gastos se dictamina que Murcia es más apropiada para albergarla que Cartagena, por estar dotada de un río, tener en ella un edificio tan a propósito como era la Fábrica de hilatura de seda –situada en lo que hoy es la calle de Acisclo Díaz– confiscada a la sazón por Hacienda, y, sobre todo, por ser en ella los salarios más bajos que en Cartagena. Teniendo en cuenta todos estos datos, concluye un informe que en esta ciudad sería posible fabricar 15.000 fusiles con dos millones de reales, mientras que en Murcia podría producirse 45.000. La decisión, pues, no albergaba la más mínima duda.

Sin embargo, los resultados no pasaron de ser un fiasco. En noviembre de 1809, tras cinco meses de funcionamiento, la Fábrica de armas de chispa del Reino de Murcia había manufacturado 37 rifles, un centenar de cañones de fusil y diversas piezas de armas de fuego, así como el arreglo de 195 fusiles con problemas. En ello se había invertido la exorbitante cifra de 75.000 reales. Según los presupuestos calculados en un principio, cada fusil debería haber costado en torno a 44 reales, pero realmente importó 2.050, una equivocación que superaba el 4.500 por cien.

Inundar Murcia para salvarla

La Junta Central ya había aludido en sus normas de Defensa de marzo de 1809 a la provocación de inundaciones como uno de los métodos más eficaces para protegerse del enemigo. Algo que el murciano ya conocía muy bien, pues sus autoridades habían anegado deliberadamente la ciudad y la huerta de Murcia para impedir la entrada del enemigo en diversos períodos de nuestra historia: en 1393, en una operación de castigo contra el concejo de la ciudad de Murcia, Alfonso Yánez Fajardo, marqués de los Vélez y adelantado del Reino de Murcia, destruyó las dos acequias mayores, inundando la vega media. Cuarenta años después, en 1430 la ciudad se inundó para impedir la entrada de Alfonso el Magnánimo. Tres siglos más tarde, en 1706 Belluga, obispo de Cartagena, capitán general del reino de Murcia, y gran defensor de la causa borbónica, destruyó las dos acequias mayores de Murcia, inundando la ciudad y su vega para impedir el paso de las tropas del archiduque Carlos.

El río Segura se transforma en un aliado para el murciano, que puede inundar con sus aguas calles y huerta, convirtiéndolas en un infierno para el invasor. Un bando del ayuntamiento murciano, de 28 de septiembre de 1812, da cuenta de la inminencia de una posible invasión francesa, exhortando a todos los responsables de provocar la inundación, que estén preparados para anegar Murcia, y pidan, al mismo tiempo, ayuda divina por medio de rogativas y letanías en la catedral.

El 6 de diciembre de 1810 se hacía público un Reglamento que debían cumplir las brigadas de zapadores de la Milicia Patriótica destinados a provocar la inundación de la huerta de Murcia en caso de necesidad. El reglamento especificaba lo eficaz de este método en Murcia: “esta impenetrable barrera para el enemigo, ha burlado repetidas veces sus ardides y poderosos esfuerzos, haciéndole desistir de su empresa después de haber perdido tiempo y gente infructuosamente”.

Un bando del ayuntamiento murciano, de 28 de septiembre de 1812, da cuenta de la inminencia de una posible invasión francesa, exhortando a todos los responsables de provocar la inundación, que estén preparados para anegar Murcia, y pidan, al mismo tiempo, ayuda divina por medio de rogativas y letanías en la catedral.

El río Segura se transforma en un aliado para el murciano, pues a la posibilidad de anegar con sus aguas calles y huerta, convirtiéndolas en un infierno para el invasor, se suma el refugio que puede proporcionar su cauce, cubierto por espesos cañaverales, pues constituye “el mejor asilo que los ponga a cubierto [...] los espesos cañares que se crían” [...] en los márgenes del río.

Las milicias populares

Ante la falta de una autoridad clara que se produce en los primeros momentos, en los que domina la confusión, y obligadas las provincias a subsistir a unos momentos de zozobra y angustia con sus únicos recursos, el control del orden público se convierte en algo primordial. El 15 de agosto de 1808 se publica un bando de la Junta Suprema de Murcia en el que, enterada dicha Junta de la conducta criminal de algunos pueblos que “olvidados de los deberes más sagrados hacia la Religión y las autoridades”, han separado a sus representantes legítimos de su ministerio y puesto a intrusos en su lugar, “y aun asesinarlos”, establecía que quien tuviese “la osadía de insultar a algún Maxistrado o persona constituida en autoridad pública, ya sea seglar o eclesiástica sufra irremisiblemente pena capital”.

En noviembre de 1808, la Junta Central imparte instrucciones para que se cree un ejército urbano en cada municipio con el nombre de Milicias Honradas. Murcia se había adelantado a la orden, y ya poseía un Regimiento de Voluntarios Honrados, llamado Hijos de Murcia, que había enviado su reglamento a Valencia para su aprobación el 25 de julio de 1808, y cuyo cometido era prestar servicios de retén, escolta y vigilancia, entre otros. Su normativa especifica que se trataría de unos cuerpos formados por vecinos “distinguidos y acomodados”, cuyo cometido sería el de “precaver los desórdenes y [ser] capaces de reprimir a los facinerosos, bandidos, desertores y díscolos que perturbando la pública tranquilidad, intenten saciar su ambición o su codicia”.

Estaba compuesto por oficiales pertenecientes a la nobleza y mandado por el conde de Campo Hermoso, pero éste y otros de sus jefes proporcionaron a las autoridades muchos quebraderos de cabeza por su arrogante conducta “insolentando a los súbditos”, por lo que el pueblo los veía como “unos opresores temibles”. Ante sus arbitrariedades, que produjeron numerosas quejas, fue suprimida por la Junta de Murcia.

La invasión de la capital murciana por parte de Sebastiani, sirvió par espolear a las autoridades a crear milicias de voluntarios en cada parroquia y evitar que la ciudad volviese a caer en manos del enemigo. “Los Cuerpos de Milicia Honrada de Infantería y Caballería (…) en todos los pueblos del Reino que se hallen fuera del teatro de guerra, con objeto de conservar la paz y tranquilidad interior del Reino”.

Un informe del ayuntamiento aseguraba que en cada “pecho murciano” se esconde “un invencible campeón” capaz de pertenecer a dicha compañía. Las milicias se organizaron por parroquias, y se alcanzó un total de 16.204 hombres.

En Caravaca ya se había propuesto, en enero de 1809, la creación de una Escuela Militar para jóvenes, con el fin de adiestrar en el mundo castrense a los jóvenes de entre 8 y 15 años. Poco más tarde, en abril, se creaba la Milicia Honrada de Caravaca.

En el verano de 1809, los ciudadanos que se habían presentado voluntarios comienzan un entrenamiento para la guerra comandado, entre otros, por José María Rocafull, que habría de resultar elegido diputado para las Cortes gaditanas el año siguiente.

Muerte de un general en pleno centro de Murcia

Uno de los episodios más dramáticos acaecidos en la Región de Murcia, y probablemente el que con más razón merezca el calificativo de heróico, es el protagonizado por el general Martín de La Carrera, que había sido destacado en Elche para seguir las evoluciones del regimiento del general francés Soult.

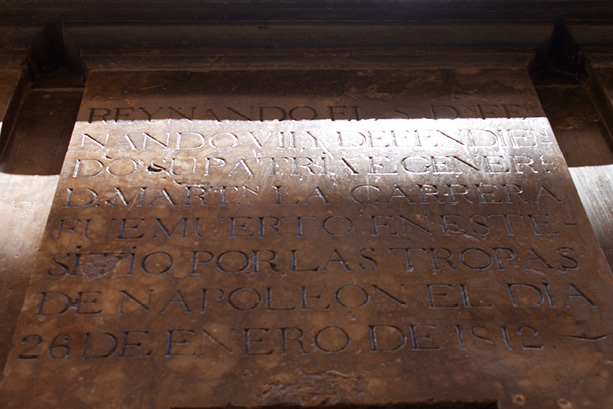

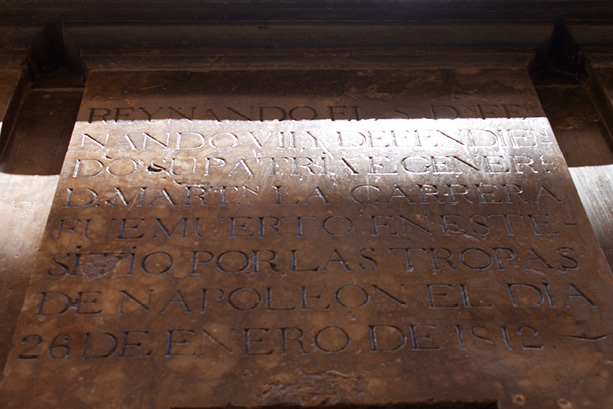

General Martín de la Carrera, muerto en una emboscada en pleno centro de Murcia.

El 26 de enero, se encuentra instalado junto a sus hombres a las afueras de la ciudad de Murcia, en el cruce de los caminos que llevan a Churra y Espinardo. Junto a él se encuentran también las fuerzas de otros dos generales: Nicolás Mahy y Eugenio María de Yebra

La Carrera acuerda con éste que mande a sus fuerzas hacia la ciudad a través de la avenida de Churra, arrollando cuantos enemigos encuentre a su paso. La Carrera, por su parte, se cita con él cerca del ayuntamiento, en la plaza del Arenal, adonde se dirigiría con sus hombres a caballo.

Placa conmemorativa de la muerte en combate del General la Carrera, en la Calle San Nicolás. Su texto reza así: “Reinando el Señor D. Fernando VII y defendiendo su patria el General D. Martín La Carrera, fue muerto en este sitio por las tropas de Napoleón el día 26 de enero de 1812”. Foto: A. M.

El coronel Santiago Wal, a las órdenes de la Carrera, narra así los hechos: Al pasar por el huerto de las Bombas se produce una refriega con un grupo de franceses. Al entrar en la ciudad, medio centenar de franceses a caballo se retiran ante la presencia de las tropas españolas, pero la llegada de otro grupo de alrededor de ochenta jinetes les anima a volver y enfrentarse a los nuestros. Las calles de la ciudad se convierten entonces en una trampa infernal para franceses y españoles. “pues mezclados ninguno sabía adonde dirigirse sin saber las calles, aumentándose el desorden el que por todas partes aparecían partidas enemigas”. Ante la concentración de fuerzas enemigas los españoles intentan volver sobre sus pasos, pero un grupo de soldados rodean al general que “fue víctima en esta acción de su valor, pues defendiéndose murió vendiendo su vida bien cara, sin haber querido rendirse”.

Los testimonios de otros implicados intentan salvar su honor asegurando en distintos relatos que no lo dejaron solo, sino que, muy al contrario, el general Yebra entró en la ciudad “a galope, tocando a degüello y la tropa toda”, con los oficiales en primer lugar, hasta el punto de que éste perdió su caballo y hubo de huir a pie hasta Espinardo.

Sin embargo, tras analizar los partes oficiales dados por los mandos y oficiales participantes en la escaramuza, Díez y Lozano llega a una triste conclusión: “el general La Carrera fue abandonado por los suyos que, arrollados por los jinetes franceses no pensaron sino en salvarse”.

En estas circunstancias, al general no le quedó otra opción que batirse fieramente hasta la muerte, rodeado de enemigos, que pese a su superioridad numérica, hubieron de acabar con su vida de un disparo en la calle San Nicolás, en cuyo lugar se puede ver hoy una placa conmemorativa del hecho.

Soult no las debía tener todas consigo respecto al alcance de aquel golpe de mano, pues cuentan las crónicas que, al enterarse del mismo, -estaba comiendo en el palacio episcopal mientras sus hombres saqueaban impunemente la ciudad-, el nerviosismo hizo que cayese por las escaleras del edificio.

No fue hasta que las tropas francesas se retiraron, cuando pudo realizarse las honras fúnebres del general español, algo que se hizo en la catedral con toda solemnidad, trasladándose las autoridades civiles y militares a continuación hasta el mismo lugar de los hechos, donde los oficiales, en señal de homenaje y respeto, tocaron con sus sables la sangre vertida poco antes por La Carrera.

Un héroe apellidado García

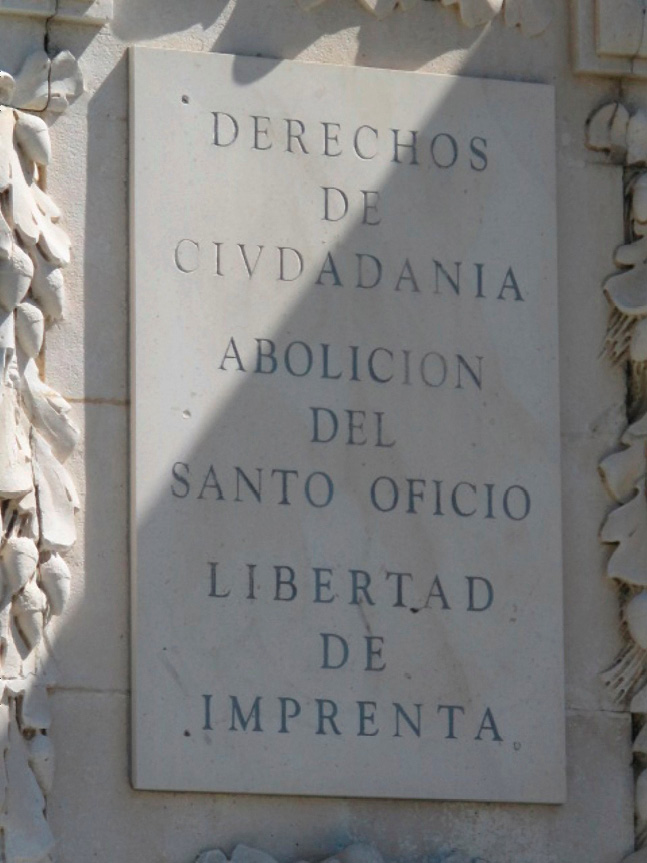

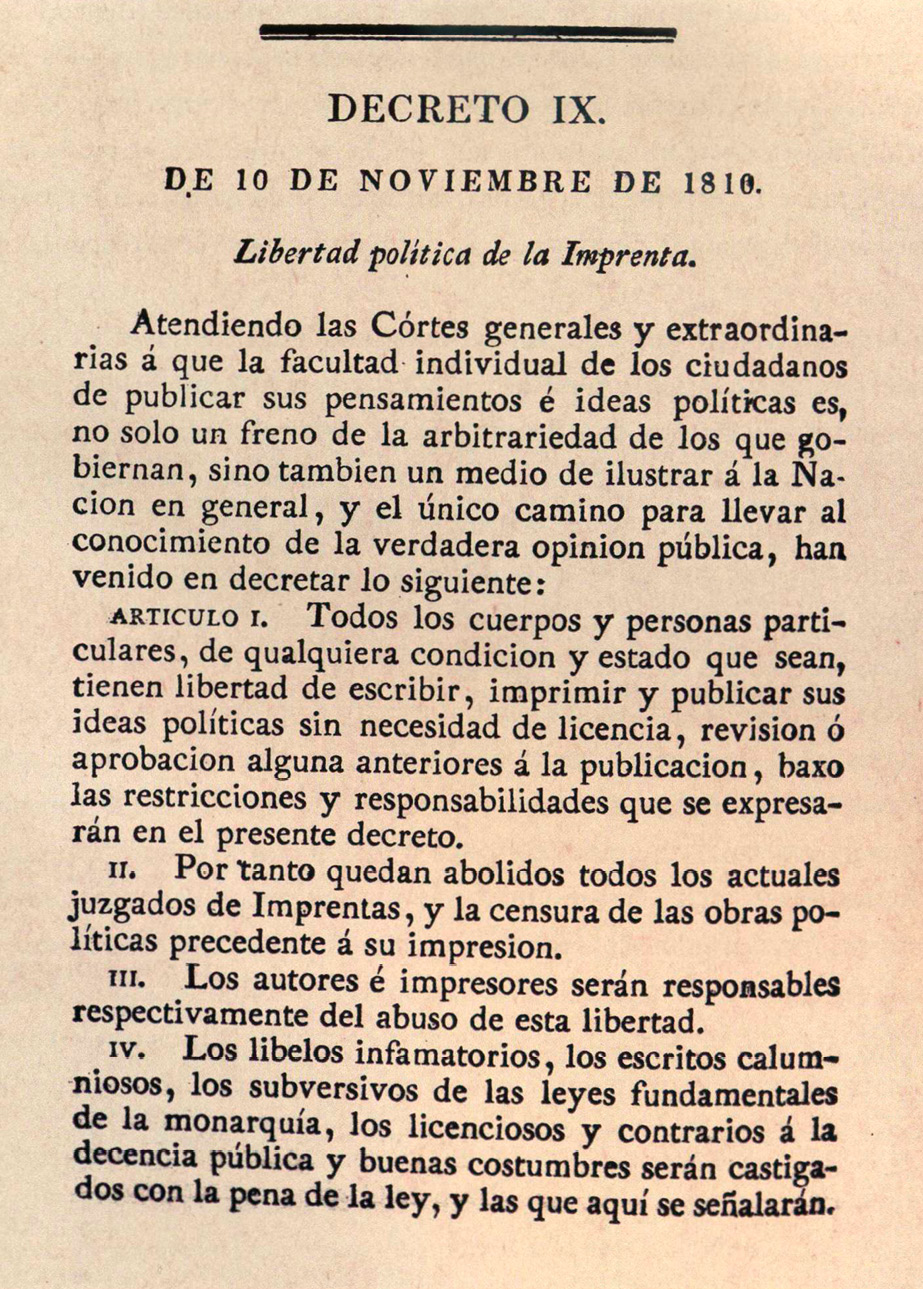

El 16 de febrero de 1812, tras haber pasado por las Cortes de Cádiz una personalidad tan emblemática como Lord Wellington, entraba en medio de un silencio respetuoso de toda la cámara, que habría de tornarse en frenéticos aplausos de admiración, un desconocido soldado natural de Asturias que apenas contaba con 22 años de edad. Su nombre: Antonio García. Un admirado Blasco Ibáñez refiere el suceso: Un diputado leyó un historial en el que se explicitaba sus acciones de guerra. En él se daba cuenta de un balazo sufrido en Betanzos y una estocada en Oviedo, siendo herido nuevamente de bala en Mondoñedo, y sufriendo otras tres estocadas en la batalla de Lugo. A continuación participó sin contratiempos en la batalla de La Coruña, pero no fue así en la de Santiago, donde recibió una herida en la frente. El parte continuaba con otras participaciones en las que se había distinguido en Valedorral y Alba de Tormes, siendo prisionero y ¡hasta fusilado! tras la batalla de Llerena. Pero los cuatro balazos que penetraron en su cuerpo no acabaron con su vida, por lo que aún combatió en otras numerosas acciones bélicas, en las que sufriría diversas heridas de bala y estocadas. Así, tras recuperarse de las heridas causadas en la batalla de Murviedro, donde una bala le atravesó el pecho y una espada un muslo, aún le quedarían arrestos y fuerzas para combatir codo con codo con el General Martín de la Carrera, en su escaramuza en la ciudad de Murcia, donde pudo escapar de modo casi milagroso a fuerza de sablazos.

“Aquel joven bien podía ser considerado como la personificación de la gloria nacional, pues sobre su cuerpo, con las honrosas cicatrices de treinta heridas, estaba escrita la epopeya de nuestra independencia”.

Sable de Lord Wellington. El militar inglés, conmovido por sus hazañas, regaló al héroe Antonio García. Las cortes de Cádiz se rindieron ante la modestia del héroe Antonio García, protagonistas de numerosos episodios bélicos contra los franceses, entre ellos la escaramuza en la que perdió la vida el general Martín de La Carrera en pleno centro de Murcia.

Cuentan las crónicas que las Cortes, que concedieron el grado de sargento al soltado, se rindieron ante el anónimo héroe, y que Wellesley, embajador de Inglaterra, le regaló un uniforme de alférez y un sable. Y aún hubo tiempo de dedicarle una sesión teatral en la ciudad de Cádiz como homenaje, en la que uno de sus actores recitaba un soneto cuyo final decía:

“Y cuando la francesa alevosía

oprimir quiera nuestro suelo santo,

firme España dirá ¡¡Vive aún García!!”

La Fuensanta: Generala de nuestro ejército

La primera decisión de la Junta Suprema de Murcia es una demostración palpable de la unión que existe durante todo el conflicto entre religión y alzamiento del pueblo español contra el ejército francés: sabedores de lo popular de la medida, deciden traer a la Virgen de la Fuensanta y nombrarla oficialmente, en una ceremonia cargada de simbolismo ante un público emocionado y entregado, Generala de los ejércitos murcianos. En adelante las tropas murcianas combatirían bajo su manto y amparo, lo que convertiría a nuestras tropas en invencibles o, al menos, les conferiría altas dosis de ánimo y arrojo en unos momentos en los que probablemente se necesitaba en grandes cantidades. Una circunstancia que confiere al conflicto, aun en mayor medida que en otros lugares de la geografía nacional, unas evidentes connotaciones de cruzada.

La Virgen de la Fuensanta, Generala de los ejércitos murcianos, con el bastón de mando entregado por el general González Llamas.

Así se describe el hecho en “Crónica de la coronación Canónica de Ntra. Sra. De la Fuensanta”:

“Al conjuro de las campanas de la Santa Iglesia Catedral, una inmensa multitud invadió la Plaza de Belluga y las naves del templo ansiosos de presenciar el hermoso acto de nombrar Generala de las tropas murcianas a su Patrona la Virgen Santísima de la Fuensanta.

El Cabildo, después de Completas, salió corporativamente al transcoro. Abrióse la puerta del Perdón y por ella penetró la Ciudad precedida aparatosamente de alguaciles, clarineros y reyes de armas.

[...]

El comandante General de Murcia, don Pedro González de Llamas, hizo de hinojos ante el altar una leve oración y desciñéndose la faja, la entregó, con el bastón de mando, a uno de los capellanes para que pusiera tales insignias a la Virgen de la Fuensanta, como lo hizo con toda solemnidad. La tropa, tendida desde las Casas de la Corte a la Catedral, hizo tres descargas; estallaron en sonoras y alegres notas los dos órganos, tañéronse al vuelo las campanas de los numerosos templos y el ingente concurso prorrumpió en vítores y exclamaciones, hijas de una emoción verdaderamente inefable”.

La Guerra de la Independencia y la patrona de Murcia quedaban, pues, indisolublemente unidos. Hasta el punto de que, tan sólo una semana después de haberse constituido la Junta Suprema en Murcia, ésta anunciaba (en un bando 2 de junio de 1808) que “Sin perder un momento se levantará un cuerpo formidable de Caballería que tendrá por nombre, el de la Madre de Dios de la Fuensanta”.

Grabado representando a Fernando VII haciendo entrega de una corona a la Virgen de la Fuensanta.

La cruzada murciana

Hubo en su momento quienes tomaron la Guerra de la Independencia como una auténtica guerra Santa. Algo a lo que contribuyó sin duda la forma tan directa en la que tomó parte el clero en la contienda. En Murcia no faltaron los seminaristas que acudieron prestos a tomar las armas para defender su religión y sus templos, cambiando las sotanas por los uniformes de la milicia. A esto hay que sumar los dos Regimientos –de fusileros y de caballería– que lucharon contra los franceses.

El 4 de febrero de 1810 se hacen públicas las normas de la Partida Religiosa denominada “Cruzada Murciana”, compuesta por 60 hombres a caballo, robustos y de una edad comprendida entre 16 y 45 años. Estaría comandada por un “Gefe militar inteligente y un segundo lo mismo” –la normativa no alude a la inteligencia de ningún otro miembro-, y su cometido será “acometer, perseguir, y molestar al enemigo como partida de Guerrilla”, para lo que estarían provistos de pistolas, espada y tercerola –un arma corta de fuego utilizada por la caballería-, o en su defecto escopeta.

La normativa establecía que la disciplina de esta tropa debería ser rígida, pero se le debía conducir hacia ella “más bien por el honor y la vergüenza que por el castigo como a un soldado”.

Los cruzados deberían jurar del siguiente modo: “Juro a Dios y a esta señal de Cruz que me ofrezco voluntario a servir en esta Cruzada Murciana para defender nuestra Santa Religión ultrajada, contribuir al rescate de mi Rey cautivo, y salvar a mi Patria oprimida”.

Murcia, un reino invadido y saqueado

No puede decirse precisamente que el Reino de Murcia constituyera una plaza inexpugnable para los franceses. Cada vez que sus tropas quisieron invadir y saquear una de sus poblaciones, pudieron hacerlo sin grandes dificultades. Incluso en los desplazamientos de tipo táctico, que hubieron de hacer los distintos regimientos galos atravesando nuestra Región para ir de Andalucía a Valencia o viceversa, las tropas francesas podían permitirse el lujo de invadir las poblaciones que les viniese en gana, prácticamente sin desgaste alguno y con total impunidad.

El general Horace Sebastiani, protagonizó el primero de los dos saqueos que sufrió Murcia en el período de la Guerra de la Independencia.

Cartagena fue el único municipio que pudo aguantar el embate francés y hacerles desistir de su ocupación gracias a sus murallas y a una bien pertrechada tropa, que supo defender la plaza con denuedo y decisión cuando fue necesario.

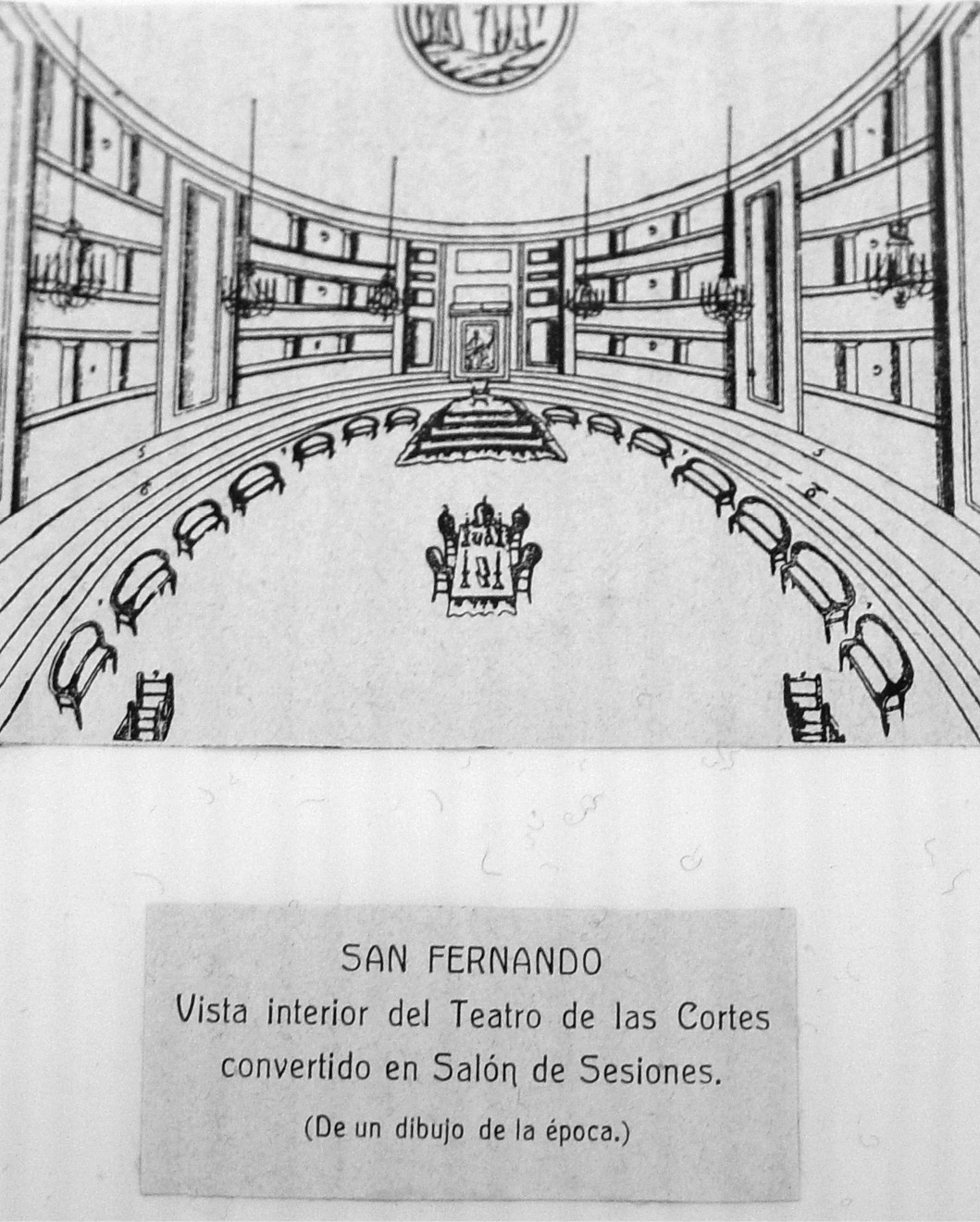

La ciudad se había ido fortificando durante todo el siglo XVIII, de manera que, cuando Napoleón entra en la península, Cartagena era uno de los centros militares más importantes no sólo de España, sino también de los países mediterráneos. Sus defensas, su arsenal naval y los más de 15.000 soldados establecidos allí la convertían en un centro absolutamente estratégico para lograr completar el asedio al que aspiraban someter a la ciudad de Cádiz, que había acogido las primeras Cortes españolas. Afortunadamente, los franceses nunca lograron su control, y Cádiz estuvo abastecida de todo tipo de alimentos y objetos de primera necesidad durante todo el período que duró la contienda.

Así describía la ciudad de Cartagena en 1808, el general Ignacio López Pinto:

Esta plaza era entonces uno de los puntos más importantes de la Península y a la que el Gobierno atendía con justa solicitud. Magnífico y muy frecuentado puerto; emporio principal de todo el comercio que se hacía en toda la parte Oriental de España; Departamento de Marina y Artillería; depósito de innumerables pertrechos de guerra; estribo de donde partían todas nuestras expediciones a África; residencia de una numerosa guarnición de tropas españolas y suizas con dos Cuerpos de Maestranza para el Arsenal naval y el Parque de Artillería de Ejército, que juntos componían sobre 8.000 operarios, Cartagena ofrecía el aspecto de una población grande y animada, donde todo era vida, riqueza y civilización

Esta plaza era entonces uno de los puntos más importantes de la Península y a la que el Gobierno atendía con justa solicitud. Magnífico y muy frecuentado puerto; emporio principal de todo el comercio que se hacía en toda la parte Oriental de España; Departamento de Marina y Artillería; depósito de innumerables pertrechos de guerra; estribo de donde partían todas nuestras expediciones a África; residencia de una numerosa guarnición de tropas españolas y suizas con dos Cuerpos de Maestranza para el Arsenal naval y el Parque de Artillería de Ejército, que juntos componían sobre 8.000 operarios, Cartagena ofrecía el aspecto de una población grande y animada, donde todo era vida, riqueza y civilización .

.